Sejak 2009, tanggal 20 Februari PBB diperingati sebagai “Hari Keadilan Sosial Sedunia”. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk fokus pada penderitaan ketidakadilan sosial di seluruh dunia dan untuk mendesak perbaikan dan solusi. Pada 2024, tema Hari Keadilan Sosial Sedunia adalah untuk memerangi pengangguran, kemiskinan, dan pengucilan sosial. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa pembangunan sosial dan keadilan sosial tidak dapat dicapai tanpa adanya perdamaian dan keamanan, atau tanpa adanya penghormatan terhadap seluruh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

Lebih dari negara manapun di dunia, momen Hari Keadilan Sosial Sedunia sudah selayaknya diperingati untuk Palestina. Hampir 30.000 rakyat sipil telah terbunuh dalam kampanye genosida Israel, yang masih terus membombardir Gaza tanpa henti. Jumlah korban terbunuh selama agresi yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan ini bahkan telah mencapai lebih dari empat kali lipat jumlah korban gabungan dari seluruh operasi militer Israel di Palestina sejak tahun 2007. Israel juga menghancurkan infrastruktur dan meratakan setidaknya 60% unit perumahan di Gaza, menjadikan wilayah itu tidak dapat dihuni.

Tingkat kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membuat sebagian besar wilayah Gaza tidak dapat dihuni (Sumber: Analisis kerusakan data satelit Copernicus Sentinel-1 oleh Corey Scher dari CUNY Graduate Center dan Jamon Van Den Hoek dari Universitas Negeri Oregon. Tersedia di https://www.conflict-damage.org).

Tingkat kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membuat sebagian besar wilayah Gaza tidak dapat dihuni (Sumber: Analisis kerusakan data satelit Copernicus Sentinel-1 oleh Corey Scher dari CUNY Graduate Center dan Jamon Van Den Hoek dari Universitas Negeri Oregon. Tersedia di https://www.conflict-damage.org).

Sementara itu, di Tepi Barat yang dijajah, Israel terus mengintensifkan operasi militer mereka. Sejak 7 Oktober hingga 28 Januari 2024, sebanyak 362 warga Palestina terbunuh dan 4.366 luka-luka. Secara total pada 2023, sebanyak 507 warga Palestina terbunuh di Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem) Timur, menjadikan tahun itu sebagai tahun paling mematikan di Tepi Barat sejak 2005.

Satu setengah dekade bencana kemanusiaan yang belum berakhir

Menurut laporan UNCTAD, bahkan jika agresi di Gaza berhenti hari ini dan rekonstruksi dapat segera dimulai dengan mengikuti tren pertumbuhan pada 2007–2022, wilayah tersebut membutuhkan waktu selama 70 tahun yaitu hingga 2092 untuk dapat mengembalikan GDP seperti tahun 2022. Hal ini karena sesungguhnya upaya penghancuran Gaza, baik melalui blokade maupun agresi, bukan dimulai sejak 7 Oktober, melainkan selama lebih dari satu setengah dekade sebelumnya, menjadikan Gaza sebagai wilayah dengan bencana kemanusiaan.

Beberapa operasi militer Israel telah terjadi di Gaza, yaitu pada tahun 2008, 2012, 2014, 2021, 2022, Mei 2023, dan Oktober 2023. Operasi tersebut menyebabkan pengungsian internal dan kerusakan berulang pada infrastruktur fisik, bangunan tempat tinggal, stok modal dan aset produktif, termasuk pertanian dan perikanan yang menjadi sumber ekonomi di Gaza. Sementara itu, blokade yang Israel berlakukan di jalur tersebut sejak 2007 terus menghambat perbaikan kerusakan akibat operasi militer yang melemahkan ekonomi. Selama lebih dari 16 tahun, penduduk Gaza terkurung di salah satu ruang terpadat di dunia, dalam kondisi bencana yang kronis dengan akses yang tidak memadai terhadap air bersih, tanpa listrik selama setengah hari, dan tanpa sistem pembuangan limbah yang baik. Tanpa sistem ekonomi yang dapat berfungsi, hampir separuh angkatan kerja menganggur dan dua pertiga penduduk hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 80% penduduknya pun harus bergantung pada bantuan internasional.

Indikator ekonomi utama sebelum dan sesudah blokade menunjukkan aspek kemunduran pembangunan di Gaza. Sebelum blokade, saat berdirinya Otoritas Palestina pada tahun 1994, Gaza memiliki standar hidup yang hampir sama dengan Tepi Barat. Rasio PDB per kapita Gaza terhadap PDB per kapita Tepi Barat turun dari paritas pada tahun 1994 menjadi 44% pada tahun 2007 dan mencapai 28% pada tahun 2022. Selama periode 2006–2022, PDB per kapita Gaza menyusut sebesar 27%, dari $1.994 pada tahun 2006 menjadi $1.257 pada tahun 2022. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), operasi militer pada tahun 2014 melemahkan 85% modal yang tersisa dari operasi militer sebelumnya.

Saat ini, agresi genosida Israel telah menghentikan total aktivitas ekonomi Gaza, mengakibatkan 2,3 juta penduduk Gaza menghadapi krisis kelaparan yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut sebuah laporan yang didukung PBB, tingkat risiko kelaparan meningkat setiap hari. Proporsi rumah tangga di Gaza yang terkena dampak kerawanan pangan akut tingkat tinggi adalah yang terbesar yang pernah tercatat secara global, bahkan telah melampaui kelaparan yang terjadi di Afghanistan dan Yaman dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi saat ini, penduduk Gaza yang terdesak akibat agresi telah berjejal memenuhi wilayah selatan Gaza yaitu di Rafah, sebuah wilayah yang biasanya dihuni oleh 280.000 orang, tetapi kini dihuni oleh lebih dari 1,4 juta orang – sekitar tiga perempat dari populasi Gaza – dengan 600.000 di antaranya adalah anak-anak.

Israel tidak peduli bahwa Rafah merupakan pertahanan terakhir penduduk Palestina (dan merupakan wilayah yang dikatakan Israel sebagai zona aman untuk evakuasi penduduk). Israel tetap berkeras menargetkan Rafah. Padahal Philippe Lazzarini, kepala UNRWA, telah memperingatkan bahwa serangan terhadap Rafah akan menciptakan bencana kemanusiaan tak berkesudahan. Tindakan militer yang diambil terhadap Rafah dan daerah sekitarnya juga dapat menyebabkan runtuhnya sistem bantuan kemanusiaan yang selama ini berjuang untuk menjaga agar penduduk Gaza tetap hidup.

Penjajah yang memanipulasi rasa keadilan

Apa yang terjadi di Gaza dan Palestina secara keseluruhan, tidak lain merupakan dampak langsung dari penjajahan. Penjajahan merupakan akar dari semua jenis ketidakadilan di muka bumi, karena penjajah pada dasarnya merenggut hak paling mendasar bagi sebuah bangsa untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri–sebagaimana dialami bangsa Palestina sejak Nakba 1948 hingga saat ini. Ketidakadilan demi ketidakadilan terus dialami bangsa Palestina sejak berada di bawah kendali penjajah Israel. Situasi hari ini bahkan semakin parah dengan diberlakukannya genosida di Gaza serta pencaplokan lebih banyak tanah milik Palestina di Tepi Barat dan Al-Quds yang dijajah.

Penjajah Zionis Israel selalu membenarkan tindakannya dalam mengklaim tanah Palestina sebagai hak bagi mereka. Sejak lama mereka telah menyusun strategi propaganda untuk dapat membenarkan penjajahan mereka, salah satunya dengan bermain sebagai korban holocaust yang menuduhkan antisemit terhadap siapa pun yang mengkritiknya dan menuntut keadilan melalui ‘hak membela diri’. Dengan sengaja, mereka menyamakan pengertian anti-Zionis sebagai antisemit, padahal keduanya sama sekali berbeda. Antisemit adalah prasangka dan permusuhan terhadap penganut Yahudi, sementara anti-Zionis merupakan sikap politik yang tidak menyepakati pendirian negara Israel sebagaimana dilakukan oleh gerakan Zionis.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, Israel melarang masuknya Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, dan mengatakan, “Jika PBB ingin kembali menjadi badan yang relevan, para pemimpinnya harus secara terbuka mengingkari kata-kata antisemit dari Utusan Khusus dan memecatnya secara permanen,” kata Menteri Luar Negeri Israel dan Menteri Dalam Negeri Israel. Albanese juga mendapat tuduhan antisemit karena berani menyatakan fakta penjajahan Israel di Palestina, sebagaimana postingannya dalam menanggapi Presiden Prancis Emmanuel Macron, “‘Pembantaian antisemit terbesar di abad kita’? Tidak, Tuan Emmanuel Macron. Para korban 7 Oktober dibunuh bukan karena agama Yahudi mereka, namun sebagai respons terhadap penindasan Israel. Perancis & komunitas internasional tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya. Hormat saya kepada para korban,” tulisnya.

Begitu pula saat memberikan pembelaan di ICJ, Dr. Gilad Noam yang menjadi pengacara pihak Israel, mengatakan, “Ya, ada konflik bersenjata yang memilukan,” kata Noam. “Tetapi upaya untuk mengklasifikasikannya sebagai genosida akan mengubah instrumen yang diadopsi oleh komunitas internasional untuk mencegah kengerian yang mengejutkan hati nurani umat manusia selama holocaust, menjadi senjata di tangan kelompok teroris yang tidak menghormati kemanusiaan atau hukum.”

Atas nama tragedi holocaust, Zionis Israel terus memanipulasi rasa keadilan sebagai sebuah narasi pembenaran atas tindak penjajahan mereka. Dalam sejarahnya, Zionis bahkan rela bersatu dengan para pendukung antisemit demi melancarkan misi zionisme mereka di Palestina. Pendiri Zionis, Theodore Herzl mengetahui kecenderungan negara-negara Eropa pada abad ke-19 saat itu yang antisemit, dan alih-alih menentangnya, mereka justru menjadikan hal ini kesempatan untuk mewujudkan cita-cita pendirian negara Yahudi di Palestina. Mereka bahkan menggunakan kelompok-kelompok yang mendukung antisemitisme dan berkoalisi untuk membantu memuluskan jalan deklarasi Israel di Palestina.

Oleh karena itulah, banyak orang-orang Yahudi yang mengetahui sejarah ini kemudian menjadi anti-Zionis. Mereka tidak rela pendukung zionisme memanfaatkan penderitaan mereka sebagai keturunan korban holocaust untuk dijadikan strategi politik Zionisme. “Not in our name”, kata kelompok Jewish for Peace, saat memprotes agresi Israel ke Gaza.

“Pemerintah Israel telah dengan jelas menyatakan niatnya untuk menghancurkan kehidupan warga Palestina di Gaza. Untuk membenarkan kekerasan yang mengerikan ini, pemerintah Israel tanpa malu-malu memanipulasi trauma Holocaust. Sebagai keturunan, kami marah karena ingatan nenek moyang kami digunakan untuk membenarkan kengerian yang sama terhadap orang lain. Kami berteriak menentang serangan genosida ini: Bukan atas nama kami!” demikian tulis kelompok itu di laman websitenya.

Bangsa yang terjajah dan terpinggirkan

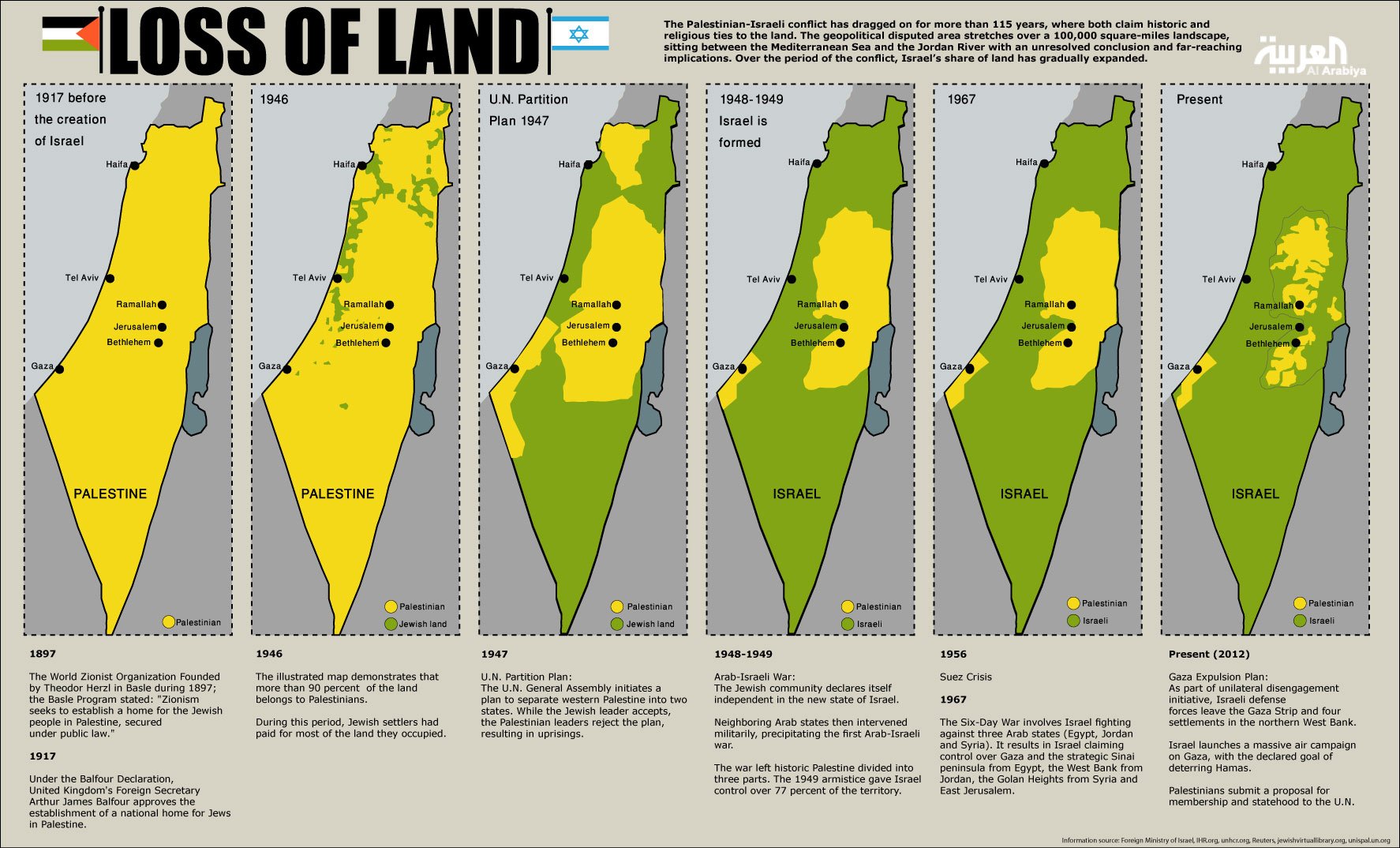

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Palestina merupakan bangsa yang terjajah dan terus menerus terpinggirkan. Melalui Deklarasi Balfour pada 1917, Inggris menyetujui pendirian ‘rumah nasional’ bagi orang Yahudi di atas tanah Palestina. Kemudian pada 1947, melalui Resolusi PBB 181, tanah Palestina dibagi untuk Zionis melalui Partition Plan. Resolusi itu dinilai berpihak terhadap orang-orang Yahudi, yang saat itu merupakan minoritas di Palestina. Mereka yang merupakan pendatang justru mendapatkan alokasi tanah lebih besar sebanyak 55% wilayah, yang bahkan meliputi banyak kota-kota utama yang ditinggali mayoritas warga Arab Palestina.

Di antara kota utama tersebut terbentang garis pantai penting dari Haifa hingga Jaffa yang saat itu menjadi pusat perekonomian. Rencana itu akan menghilangkan lahan pertanian dan pelabuhan utama negara Palestina, sehingga orang Palestina menolak proposal tersebut dan perang pun kemudian pecah antara orang-orang Arab Palestina dan kelompok bersenjata Zionis. Namun tidak seperti orang-orang Palestina, Zionis Yahudi telah memperoleh pelatihan dan senjata ekstensif selama Perang Dunia II sehingga kekuatan keduanya sama sekali tidak berimbang.

Kemudian terjadilah Nakbah, yang merupakan malapetaka pertama bangsa Palestina. Kelompok paramiliter Zionis melancarkan proses pembersihan etnis dalam bentuk serangan skala besar. Mereka melakukan pembantaian, dan penghancuran seluruh desa yang bertujuan untuk pengusiran massal warga Palestina demi membangun negara Yahudi. Sebanyak lebih dari 400 desa dan 11 kota hancur. Lebih dari 13.000 orang palestina telah terbunuh dan lebih dari 30.000 terluka. Antara 700.000—800.000 orang palestina menjadi pengungsi dari tanah yang diklaim sebagai negara baru (Israel). Dan sejak itu, babak baru bangsa Palestina sebagai bangsa yang dijajah telah dimulai.

‘Pada akhir tahun 1949, Israel telah menguasai sekitar 78% wilayah Palestina yang bersejarah. Wilayah Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem) Timur berada di bawah kendali Yordania, sementara Gaza berada di bawah kendali Mesir. Komunitas internasional pun mengakui wilayah Israel berdasarkan perbatasan tahun 1948 yang mereka rebut dari Palestina.

Kurang dari 20 tahun kemudian, tepatnya pada 1967, perang Arab-Israel kembali terjadi. Selama pertempuran, Israel secara militer menduduki sisa wilayah Palestina, yakni Al-Quds Timur, Tepi Barat, dan Gaza. Israel juga menjajah Semenanjung Sinai Mesir dan Dataran Tinggi Golan Suriah. Kecuali Semenanjung Sinai, semua wilayah lainnya masih menjadi jajahan Israel hingga saat ini.

Saat itu, anggota Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui Resolusi 242 pada tanggal 22 November 1967 yang menyatakan bahwa Israel harus menarik diri dari wilayah yang direbutnya dalam perang. Akan tetapi, Israel tidak menerima resolusi tersebut dan terus melanggarnya hingga hari ini. Israel pun dengan berani mengklaim Al-Quds (Yerusalem) Timur yang seharusnya berada di bawah hukum internasional sebagai bagian dari ibukotanya yang “abadi dan tidak terbagi”. Meskipun klaim ini merupakan pelanggaran internasional, namun sekutu utama Israel, yaitu Amerika Serikat, pada 6 Desember 2017, di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan perubahan kebijakan AS selama beberapa dekade dengan mengakui Al-Quds sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke sana. Dukungan ini menjadi penguat Israel dalam melancarkan aneksasi di Palestina.

Israel pun mulai membangun koloni atau premukiman bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang mereka kuasai. Perampasan atas tanah Palestina terus berlanjut dalam bentuk pengusiran paksa penduduk Palestina dari atas rumah mereka, dan menggantikannya dengan pemukim kolonial yang merupakan imigran baru Zionis Yahudi. Hingga kini, pemerintah Israel telah memindahkan setidaknya 750.000 warga Yahudi Israel ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Mereka tinggal di setidaknya 160 permukiman yang dibangun khusus untuk Yahudi.

Meskipun aturan ini ilegal menurut hukum internasional[1], namun hingga kini dunia internasional masih tidak dapat menghentikan Israel. Padahal, pembangunan permukiman tersebut berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Palestina dalam banyak hal. Pada tahun 2016, PBB menemukan bahwa perekonomian wilayah Palestina yang dijajah akan menjadi dua kali lebih besar jika penjajahan yang telah berlangsung selama 50 tahun dicabut. Kebijakan penjajahan dan permukiman Israel telah dilihat sebagai strategi penurunan pembangunan yang bertujuan melemahkan perlawanan terhadap kekuasaan militer dan menggagalkan upaya membangun negara Palestina. Sementara itu, adalah business as usual bagi Israel untuk menjalankan operasi rutin pengusiran penduduk, penangkapan, bahkan pembunuhan, termasuk terhadap anak-anak dan perempuan di Tepi Barat, serta memberlakukan blokade dan agresi ke Gaza.

Begitu berat penderitaan rakyat Palestina di bawah penjajahan Israel, namun hingga hari ini, tidak ada keadilan yang dapat ditegakkan. Tidak ada satu pun pihak internasional yang dapat menghentikan Israel, karena diplomasi dunia internasional hanya sebatas basa-basi. Dan lebih buruk lagi, UNRWA, satu-satunya lembaga PBB yang biasa mengurus bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina mengalami upaya untuk dimatikan.

Oleh karena itu, pada peringatan Hari Keadilan Sosial Sedunia ini, sudah seharusnya seluruh dunia menyerukan keadilan bagi Palestina. Hentikan genosida sekarang juga!

Ihdal Husnayain, SE, MSi.

Penulis merupakan anggota Departemen Research and Development Adara Relief International yang mengkaji tentang realita anak dan perempuan Palestina. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UI dan telah menempuh pendidikan masternya di Universitas Pertahanan Indonesia.

Daftar Pustaka

https://www.aa.com.tr/en/americas/blinken-israel-has-right-to-defend-itself/3042517

https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html

- Berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat, yang mendefinisikan perlindungan kemanusiaan bagi warga sipil yang terjebak di zona perang, negara pendudukan dilarang memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya. ↑

***

Kunjungi situs resmi Adara Relief International

Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.

Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini

Baca juga artikel terbaru, klik di sini