Matahari telah meninggi, di atas bukit berhutan yang dipenuhi oleh pemukiman padat penduduk di Kamp Jerash, sebuah kamp pengungsian di utara Yordania. Waktu saat itu menunjukkan pukul tujuh pagi, sementara beberapa anak muda mengumpulkan 200 anak penghuni kamp untuk berkumpul di atap sebuah bangunan.

Pekerja muda ini adalah para relawan. Hari Jum’at itu, mereka menjalankan program ekstrakurikuler untuk anak-anak usia lima hingga 14 tahun di kamp tersebut. Salah satu pekerja muda, Murad Bassem, mengatakan bahwa mereka menjalankan program itu untuk dapat mendorong perkembangan anak-anak.

“Saya orang Gaza!” anak-anak itu berteriak, sebelum kemudian mencoba mengikuti alur permainan, bertepuk tangan dan tertawa. Bagi mereka, identitas yang dimilikinya hanya Gaza, meski dari generasi ke generasi mereka telah mendiami Yordania. Sejarah telah membentuk identitas anak-anak itu bahkan sejak sebelum mereka lahir.

Pengungsi Gaza memiliki status yang berbeda dengan pengungsi Palestina lainnya di Yordania. Kebanyakan dari pengungsi tersebut saat ini telah mendapatkan naturalisasi sehingga memperoleh status kewarganegaraan Yordania. Namun tidak halnya dengan mereka yang berasal dari Gaza. Sejarah kedatangan mereka ke Yordania pada 1967 masih terus melekat, mengakibatkan para pengungsi Gaza dan keturunannya harus hidup tanpa negara. Ini adalah kisah-kisah tentang mereka.

Pengungsi Gaza, Palestina, dan Yordania

Kerajaan Yordania, dengan nama resmi Hashemite Kingdom of Jordan (Kerajaan Hasyimiyah Yordania), memiliki wilayah berupa daratan seluas 96,188 km persegi[1] yang membentang hingga ke perbatasan Saudi Arabia di sisi selatan dan timur. Di sisi timur laut, negara ini berbatasan dengan Irak, di sisi utara berbatasan dengan Suriah, dan sisi barat berbatasan dengan Palestina.

Yordania telah lama menjadi tempat berlindung yang aman bagi berbagai jenis orang. Pada abad ke-19 terdapat muslim Circassians dan Chechnya yang diasingkan dan dideportasi dari Balkan dan Anatolia oleh rezim tirani Rusia. Pada awal abad ke-20 terdapat orang-orang Kristen Armenia yang melarikan diri dari wilayahnya akibat konflik. Terakhir, terdapat juga orang-orang Arab dari negara tetangga yang melarikan diri dari konflik dan penjajahan, termasuk Palestina.[2]

Pada 1948, saat Israel mendirikan negara di atas tanah Palestina dan perang Arab berlangsung, Yordania memberikan para penduduk Tepi Barat kewarganegaraannya melalui Undang-undang Kebangsaan Yordania tahun 1954. Ini menjadi awal perubahan struktur demografis di kerajaan itu, dengan masuknya 500.000 warga Tepi Barat menjadi warganegara Yordania, secara dramatis telah meningkatkan populasi penduduk Yordania saat itu menjadi 1,5 juta jiwa.

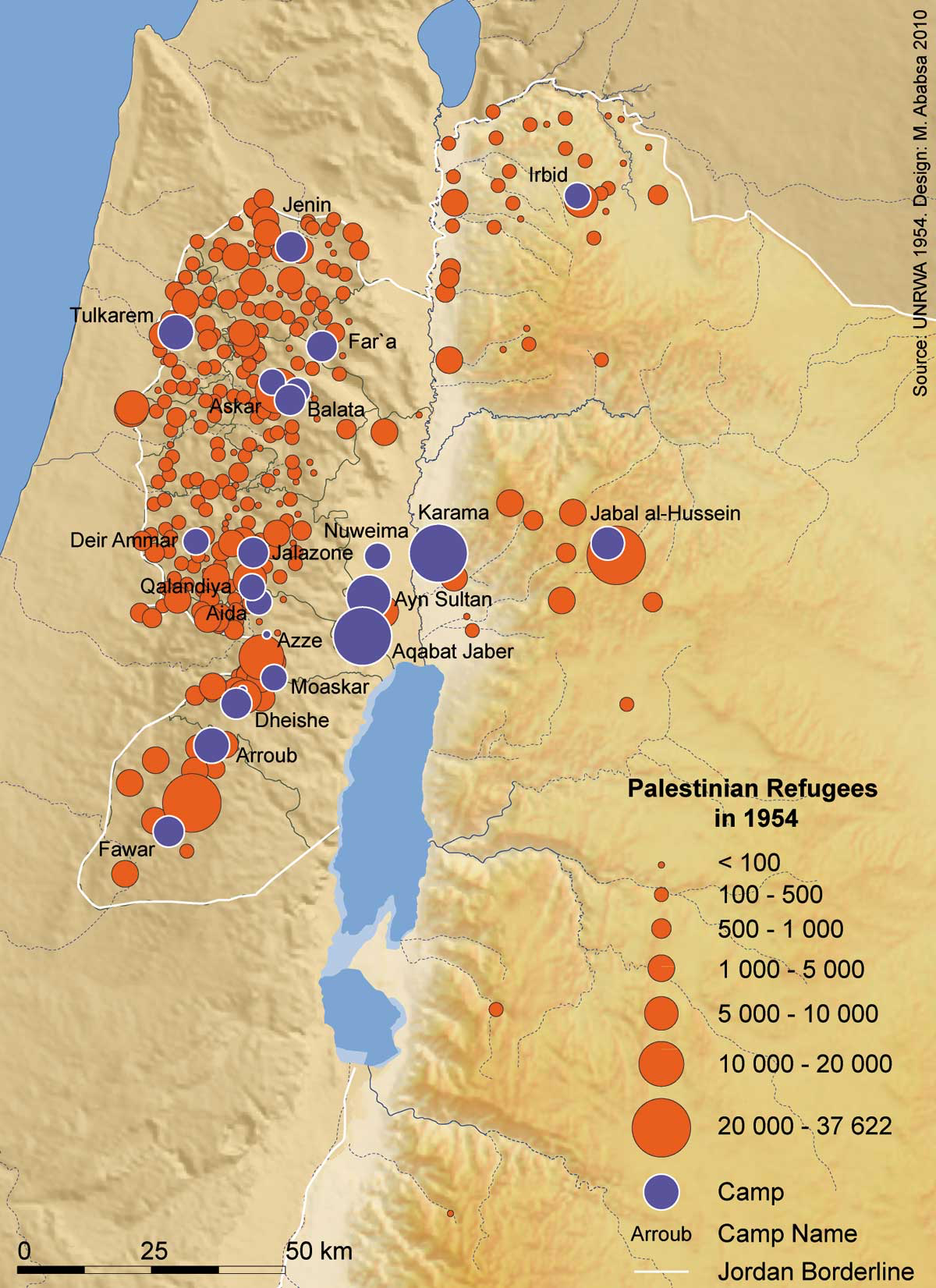

Distribusi Spasial Pengungsi Palestina tahun 1954 di Yordania menurut Survei UNRWA

Distribusi Spasial Pengungsi Palestina tahun 1954 di Yordania menurut Survei UNRWA

(Sumber: Atlas of Jordan)

Pada Perang Enam Hari di Bulan Juni 1967 atau dikenal dengan Naksa (Kemunduran), Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan di Suriah dan Semenanjung Sinai di Mesir. Perang ini membuat Israel menguasai 22% terakhir wilayah Palestina yang tidak dapat didudukinya pada tahun 1948 dan menambah jumlah pengungsi Palestina ke Yordania sebanyak 400.000 orang. Dari jumlah pengungsi tersebut, setengahnya merupakan orang yang mengungsi untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 20 tahun, dan kebanyakan dari mereka berasal dari Gaza.

Saat itu, Jalur Gaza secara resmi berada di bawah pemerintahan Mesir. Ini mengakibatkan warga Palestina yang dipindahkan dari Gaza tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Yordania. Sehingga meskipun mereka diterima sebagai pengungsi, namun tetap diperlakukan sebagai orang asing Arab yang tinggal sementara di wilayah Yordania.

Kemudian pada 1988, dengan adanya pemisahan resmi Tepi Barat menjadi wilayah pendudukan Israel, Raja Hussein menerapkan administrasi baru bagi orang Palestina. Penduduk Tepi Barat dihapus status kewarganegaraannya namun mendapatkan kartu penduduk sementara Yordania. Sementara pengungsi Gaza di Yordania hanya mendapatkan kartu izin tinggal sebagai penduduk tetap (permanent resident), namun tidak mendapatkan status kewarganegaraan, meski berapapun lamanya mereka mendiami wilayah kerajaan tersebut.[3]

Pada akhirnya, aturan ini hanya mendatangkan kesengsaraan bagi pengungsi Gaza karena ketiadaan identitas kewarganegaraan menyebabkan mereka kehilangan hak-hak sipil mereka sebagai manusia, dan akibat situasi penjajahan dan blokade di Jalur Gaza tidak dapat kembali ke wilayah asal mereka.

Tanpa Identitas, Tanpa Hak-hak Sipil Warga Negara

Mohammad Rayan, 27, adalah generasi ketiga pengungsi Gaza. Neneknya berasal dari Qastina, sebuah desa yang hilang akibat penghancuran dan pembantaian Israel di Jalur Gaza pada 1967. Bersama anak-anaknya, sang nenek melarikan diri ke Yordania dan menetap pertama kali di kamp Zizya, kemudian pindah ke kamp Jerash.

Mohammad adalah seorang insinyur, ia lulus dari universitas dengan gelar di bidang teknik sipil. Meski dengan statusnya tersebut, ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan karena kemampuannya yang rendah, namun hanya karena ketiadaan nomor identitas nasional akibat statusnya sebagai pengungsi Gaza, membuatnya tidak bisa bekerja dalam profesi ini, yang hanya terbuka untuk warga negara Yordania: “Setelah saya lulus, semua pintu terkunci di depan saya. Saya tidak dapat bekerja dalam profesi saya hanya karena saya tidak memiliki nomor nasional. Pada akhirnya, saya bekerja di bidang pertukangan. Saya merasa mati di negara ini. Tidak ada harapan.”

Keadaan ini menjadi ironi. Pengungsi Gaza tidak bisa mendapatkan sebagian besar posisi pekerjaan di sektor publik, dan memerlukan izin kerja khusus untuk mendapatkan pekerjaan di sektor swasta. Mereka juga tidak memiliki akses profesional di bidang hukum dan teknik, karena pekerjaan di bidang tersebut memerlukan keanggotaan asosiasi yang relevan, yang hanya terbuka untuk warga negara Yordania. Undang-undang tenaga kerja di negara tersebut menetapkan batasan dan aturan yang jelas untuk pekerjaan yang dapat dimiliki oleh non-warga negara, yang pada prakteknya banyak membatasi kesempatan mereka atas lapangan pekerjaan yang layak.

Penolakan atas hak kerja bukan satu-satunya diskriminasi atas hak sipil penduduk bagi pengungsi Gaza yang dilindungi hukum internasional. Tanpa adanya identitas nasional, pengungsi Gaza tidak dapat memiliki asuransi kesehatan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama dengan warga negara.

Kisah ini dialami oleh Sanaa, 33, adalah seorang ibu dari enam anak. Ia merupakan pengungsi Gaza generasi kedua di Kamp Jerash. Orang tua Sanaa berasal dari Bersheeba. Mereka melarikan diri dari pembantaian yang dilakukan Israel di wilayah itu selama Nakba 1948 ke Gaza, lalu mengungsi lagi ke Yordania pada tahun 1968, setelah perang tahun 1967. Sanaa lahir di kamp Jerash dan tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dengan dua kamar. Dia mengajar di sekolah swasta, tetapi tanpa kontrak.

“Saya tidak memiliki asuransi kesehatan dan mereka dapat memberhentikan saya kapan saja. Jika saya memiliki nomor [identitas] nasional, saya akan menikmati semua perlindungan tenaga kerja dan anak-anak saya akan memiliki asuransi kesehatan.” katanya.

Meskipun anak-anak Palestina tanpa kewarganegaraan masih mendapat manfaat dari pemerintah Yordania yang menetapkan bahwa semua anak di bawah usia enam tahun bisa mendapatkan perawatan kesehatan gratis, namun Sanaa melaporkan bahwa ia mendapatkan perlakuan diskriminatif di rumah sakit umum ketika salah satu anaknya jatuh sakit pada awal 2017.

“Anak saya mengalami batuk rejan.” Ia bercerita, “Saya segera membawanya ke rumah sakit umum. Kondisinya sangat buruk dan saya ingin membawanya ke rumah sakit, namun dokter hanya memberinya obat dan menyuruh kami pulang. Pada malam hari, kondisinya semakin memburuk. Dia tidak bisa bernapas. Saya membawanya lagi ke rumah sakit tetapi kali ini dengan akta kelahiran putra teman saya yang berasal dari Yordania. Dalam waktu singkat, anak saya dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Akta kelahiran Yordania menyelamatkan hidupnya.”

Di sektor pendidikan, pengungsi Palestina dengan kewarganegaraan penuh Yordania secara resmi memiliki akses ke semua layanan publik. Namun mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan hanya dapat menggunakan layanan UNRWA, karena jika ingin bersekolah di sekolah umum, mereka harus membayar lebih tinggi. Pengungsi yang tidak memiliki identitas Yordania hanya memegang paspor sementara yang harus diperpanjang setiap dua atau lima tahun sekali, oleh karena itu mereka diperlakukan sebagai orang asing sehingga harus membayar biaya pendidikan menggunakan kurs sebagai orang asing.

Pelajar pengungsi Palestina di Yordania mengangkat plakat selama demonstrasi oleh siswa dan guru menentang kemungkinan pemotongan dana pada tahun 2015. (Sumber: AFP)

Pelajar pengungsi Palestina di Yordania mengangkat plakat selama demonstrasi oleh siswa dan guru menentang kemungkinan pemotongan dana pada tahun 2015. (Sumber: AFP)

Meskipun beberapa layanan dasar disediakan oleh pemerintah, namun sebagian besar beban diserahkan kepada UNRWA, yang saat ini berjuang dengan kekurangan anggaran akibat pengurangan dana bantuan yang signifikan dari negara-negara donor. Akibat keadaan ini, berbagai layanan kamp terkendala. Dalam hal pendidikan misalnya, sekolah-sekolah UNRWA harus menjalankan sistem giliran ganda, dengan sekitar 1.200 anak di setiap gilirannya.

Sanaa menjelaskan tantangan pendidikan yang dihadapi putrinya, yang duduk di kelas tujuh (untuk anak-anak berusia sekitar 12 tahun): “Putri saya tidak memiliki ruang kelas tetap. Mereka memindahkan siswa dari satu kamar ke kamar lain tergantung pada ketersediaan kamar. Mereka menyebut kelasnya sebagai ‘kelas terbang’. Dia dan teman-teman sekelasnya terus berlari dari satu lantai ke lantai lainnya.”

Beberapa penghuni kamp mungkin mengalami nasib yang lebih baik, tetapi bukan berarti mereka tidak merasakan kesulitan. Adalah Abdulhakeem Abdullah, seorang pensiunan guru di salah satu sekolah UNRWA, meski di rumahnya ia memiliki buku-buku, namun ia tidak memiliki uang untuk membayar tagihan listrik. Ia hanya memiliki 1 tabung gas yang digunakan untuk pemanas ruangan maupun kompor.

Keadaannya bukan tanpa sebab, bagi Abdul Hakim, “Pendidikan lebih penting daripada makanan.” Perjuangan keluarganya untuk menyekolahkan anak-anak mereka sangatlah besar, “Kami tidak membeli makanan. Kami menghabiskan apa yang kami miliki untuk membawa putri kami Nayila ke perguruan tinggi setiap hari. Dia harus membayar 6 dinar ($8,50) untuk bus dari Jarash ke Amman.”

Mohammed, putranya, selama tujuh tahun terakhir ini tengah menempuh pendidikan administrasi bisnis di Universitas Irbid, sekitar 20 kilometer di utara kamp. Ia menempuh pendidikan dengan penuh perjuangan: setiap kali keluarga itu kehabisan uang, ia terpaksa harus berhenti terlebih dahulu, sebelum akhirnya keluarganya mampu mengumpulkan hampir 1.000 dinar ($ 1.500) untuk pendidikan Mohammed, sehingga ia dapat kembali belajar.

Sementara saudaranya, Ayman, harus menghentikan sekolah tekniknya sejak dua tahun lalu. Ia juga baru saja menerima surat dari universitas yang berisikan informasi bahwa jika dia tidak membayar biaya, maka dia akan kehilangan tempatnya. Rumah Abdulhakeem beranggotakan 12 orang, empat dari mereka memiliki sertifikat administrasi bisnis, tetapi kesemuanya miskin. Keluarga itu juga berhutang 245 dinar ($350) dalam bentuk tagihan listrik yang belum dibayar.

Awal Mula Keberadaan Kamp Jerash

Pada awal 1950-an, United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) mengambil alih tanggung jawab untuk mengurus pengungsi Palestina yang sebelumnya ditangani oleh Palang Merah Internasional. Mereka mendirikan 4 kamp pengungsian pada 1948 untuk pengungsi Nakba dan 6 kamp pada 1968 bagi pengungsi Naksa.

Kamp Jerash termasuk yang didirikan UNRWA pada tahun 1968 sebagai kamp ‘darurat’, yang diperuntukkan bagi 11.500 orang pengungsi Palestina. Kamp itu terletak di Kota Jerash, 5 km dari sebuah situs dengan sisa-sisa reruntuhan romawi yang terkenal di utara Yordania.

Kamp darurat Jerash untuk pengungsi Arab Palestina (Sumber: UNRWA, oleh George Nehmeh)

Kamp darurat Jerash untuk pengungsi Arab Palestina (Sumber: UNRWA, oleh George Nehmeh)

Antara tahun 1968 dan 1971, sebanyak 2.000 tempat penampungan telah dibangun dengan dukungan dari sumbangan darurat. Sebanyak 1.500 tenda asli diganti dengan tempat penampungan prefabrikasi, untuk dapat menahan musim dingin yang keras. Selama bertahun-tahun kemudian, banyak penghuni kamp mengganti prefabrikasi ini dengan tempat penampungan beton yang lebih tahan lama. Meski demikian, hingga kini kondisi bangunan itu tidak benar-benar layak huni. Banyak atap yang masih terbuat dari seng bergelombang dan lembaran asbes, yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker.

“Musim dingin adalah masalah besar. Pertama, atap seng ini sangat bising dan mengganggu saat hujan, sehingga anda tidak akan bisa tidur. Kedua, terlalu dingin. Atap seng akan menjadi sangat hangat di musim panas dan sangat dingin di musim dingin.” kata seorang penghuni kamp, “Pemanasan adalah masalah yang sangat besar, diesel terlalu mahal, Kaz menghasilkan asap, dan ini menyebabkan masalah pernapasan. Gas terlalu mahal dan pemanas listrik bahkan lebih mahal. Sehingga orang-orang terpaksa membakar kayu, dan ini adalah masalah terbesar karena asapnya mempengaruhi kesehatan anak-anak, dan kadang-kadang menyebabkan kebakaran.”

Kamp Jerash pada 2018 (Sumber: Facebook Kamp Gaza)

Kamp Jerash pada 2018 (Sumber: Facebook Kamp Gaza)

Saat ini, Kamp Jerash merupakan rumah bagi lebih dari 31,000 orang dan merupakan kamp pengungsian UNRWA dengan kondisi terburuk di Yordania. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai Kamp Gaza, karena 91% dari populasinya berasal dari gaza. Sebanyak 52,7% populasi di kamp itu berada di bawah kemiskinan, dan jumlah pengungsi Palestina yang tidak memiliki asuransi kesehatan di kamp ini merupakan yang tertinggi, yaitu 88% dari populasi.[4]

Populasi anak-anak di Kamp Jerash sangat tinggi, yaitu mencapai 41%. Hampir setengah dari anak usia 5-18 tahun tidak menempuh pendidikan formal, sementara 26% dari mereka tidak memperoleh pendidikan formal dan non-formal sama sekali. Menurut laporan FiFo pada tahun 2013, kondisi pendidikan di pengungsian sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi mereka. Sementara itu, terdapat disparitas antara pengungsi gaza dan non-Gaza yang merupakan dampak dari kebijakan status identitas mereka.

Harapan Akan Tanah Air

Masih dari kamp Jerash, Jondiaa Awwad Al-Dheini, 48, merupakan pengungsi Gaza generasi kedua. Orang tuanya mengungsi ke Yordania pada saat perang enam hari tahun 1967 dan tidak mendapatkan izin kembali ke Gaza akibat pendudukan Israel. Jodiaa bercerita, bahwa ia lahir dan besar di penampungan, dengan dapur dan kamar mandi yang berada dalam satu ruangan.

Jondiaa Awwad Al Dheini, warga Palestina yang tinggal di kamp pengungsi Jerash di Yordania, 29 Desember 2020. (Sumber: MEMO)

Jondiaa Awwad Al Dheini, warga Palestina yang tinggal di kamp pengungsi Jerash di Yordania, 29 Desember 2020. (Sumber: MEMO)

“Hari ini masih sulit; seluruh hidup kami sangat sulit. Kami tidak memiliki hak asasi universal sebagaimana orang normal lainnya. Contohnya, saya tidak dapat bekerja di tempat yang sesuai dengan kemampuan saya. Pekerjaan dengan kemampuan tinggi tertutup bagi kami. Saya harus membayar lebih mahal dari warga Yordania untuk mendapatkan SIM. Masih banyak masalah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.” Kata Jondiaa.

Terlepas dari berbagai kesulitan yang ia hadapi, Jondiaa memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan kemampuannya. Ia telah memiliki dua gelar, dan sedang belajar untuk mendapatkan yang ketiga. Jondiaa bertekad untuk dapat berkontribusi secara positif bagi komunitas pengungsi di kamp. Saat ditanya apa yang memotivasinya, ia mengatakan, “Kami adalah orang-orang yang telah dipaksa meninggalkan rumah karena serangan Israel. Kami harus mengembangkan kemampuan kami. Jika kami tidak terdidik, tidak akan baik bagi persoalan Palestina. Pendidikan adalah satu-satunya kekuatan yang kami miliki untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.”

Karena kurangnya kesempatan kerja sebagai orang Gaza, Jondiaa selama ini bekerja di lembaga kemanusiaan dengan kontrak jangka pendek. Saat ini, ia sedang bekerja dengan organisasi lokal di Kamp Jerash untuk memberdayakan orang-orang lanjut usia. Ia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial untuk orang-orang lanjut usia yang tidak lagi memiliki keluarga di kamp.

“Saya senang bekerja untuk memberikan layanan bagi orang-orang yang rentan di kamp, bahkan jika saya tidak mendapatkan bayaran. Saya memilih bekerja untuk orang tua karena mereka termasuk yang paling rentan. Beberapa dari orang-orang ini lahir di Palestina, dan beberapa telah lama tinggal di sana. Mereka telah melalui dua perang, yaitu pada tahun 1948 dan 1967. Mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka, dan datang ke sini untuk keselamatan. Saya dapat melihat bahwa mereka menderita. Saya ingin membantu mereka. Saya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Terlebih lagi, para tetua masih bisa mencium bau tanah air kita; mereka masih bisa mencium bau Palestina.”

Bisa merasakan sebuah identitas adalah hal yang penting bagi pengungsi Palestina di Yordania, terutama bagi orang Gaza yang tidak memiliki identitas baru sebagai warga negara dimana mereka tinggal. Mereka pada dasarnya telah terisolasi dari lingkungan masyarakat di luar kamp. Karena itu, kegiatan yang Jondiaa lakukan dengan orang-orang tua itu memberikan banyak jawaban atas berbagai masalah yang mereka hadapi sebagai pengungsi. Terlepas dari peliknya problematika yang mereka hadapi, Jondiaa merasa optimis bahwa suatu saat nanti ia dan pengungsi Palestina lainnya akan dapat kembali ke tanah air dengan damai.

[1] http://www.kinghussein.gov.jo/geo_env1.html

[2] El-Abed, Oroub. “The Discourse of Guesthood: Forced Migrants in Jordan”

[3] Perez, M. Vicente. “Human rights and the rightless: the case of Gaza refugees in Jordan”, The International Journal of Human Rights, 2011.

[4] Socio-Economic Assessment and Practices in Jerash Camp. UNICEF, 2021

Daftar Pustaka

Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang. “Progress, challenges, diversity: Insight into the socio-economic conditions of Palestinian Refugees in Jordan.” Fafo, 2013

https://books.openedition.org/ifpo/5014

Dario Sabaghi, “Born & Bred Without Rights: Gaza Strip Refugees In Jordan”, Insight On Conflict, last modified 2017, diakses pada 27 Agustus 2022,

https://www.insightonconflict.org/blog/2015/07/born-bred-without-rights-gaza-strip-refugees-jordan/ .

Cooke, Kieran (2017). The Dead River? How the waters of the Jordan run foul. Diakses pada 1 September 2022 dari https://www.middleeasteye.net/fr/node/66296

Decades of Resilience, Stateless Gazan Refugees in Jordan, 2018. https://prc.org.uk/upload/library/files/DecadesOfResilience2018.pdf

El Abed, Oroub. “Immobile Palestinians: ongoing plight of Gazans in Jordan”, https://www.fmreview.org/palestine/elabed

Remembering the Naksa – Middle East Monitor

Jordan’s mixed plans for its Palestinian ‘guests’ | Middle East Eye

Moayad. “Situation of Gazan Refugees in Jordan.” October 27, 2017. Gaza Camp, Jerash – Jordan. https://prc.org.uk/upload/library/files/DecadesOfResilience2018.pdf

https://www.#/20201229-the-elders-can-still-smell-their-homeland-they-can-still-smell-palestine/

https://www.middleeasteye.net/news/living-limbo-gazans-jordan-long-equality

https://nakba.amnesty.org/en/chapters/jordan/

Gaza Refugees and the Reality of Statelessness – Acor Jordan)

Perez, M. Vicente. “Human rights and the rightless: the case of Gaza refugees in Jordan”, The International Journal of Human Rights, 2011.

Syria, Lebanon and Jordan Emergency Appeal 2022. UNRWA.

“Socio-Economic Assessment and Practices in Jerash Camp”, UNICEF: May 2021.

Where We Work: Jordania. https://www.unrwa.org/where-we-work/jordan

***

Tetaplah bersama Adara Relief International untuk anak dan perempuan Palestina.

Kunjungi situs resmi Adara Relief International untuk berita terbaru Palestina, artikel terkini, berita penyaluran, kegiatan Adara, dan pilihan program donasi.

Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini seputar program bantuan untuk Palestina.

Donasi dengan mudah dan aman menggunakan QRIS. Scan QR Code di bawah ini dengan menggunakan aplikasi Gojek, OVO, Dana, Shopee, LinkAja atau QRIS.

Klik disini untuk cari tahu lebih lanjut tentang program donasi untuk anak-anak dan perempuan Palestina.