“Tidak satupun tempat yang tidak mereka bom ataupun dapat menjadi tempat tinggal. Ini penghinaan. Anda tidak tahu betapa merendahkan dan melelahkannya pengungsian yang kami alami.” (Seham al-Athamneh.)

Agresi Israel yang masih terus berlangsung ke Jalur Gaza telah membawa bencana besar kemanusiaan. Bukan hanya korban jiwa yang telah melampaui angka 35.000 syuhada dan lebih dari 78.000 terluka, namun mereka yang masih bertahan hidup juga terus-menerus melarikan diri dari serangan dan mengungsi berkali-kali. Sebanyak dua juta jiwa atau sekitar 86% penduduk Gaza kini berada dalam pengungsian dan terombang ambing dalam pelarian diri yang tidak berujung.

Hanya dalam lima hari pertama sejak awal serangan 7 Oktober 2023, lebih dari 400.000 orang telah mengungsi karena ketakutan dan kehilangan tempat tinggal. Menurut catatan OCHA, pada kurun waktu tersebut setidaknya 200.000 orang telah mencari perlindungan di 110 tempat penampungan yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan pemerintah di seluruh Gaza, sementara yang lain tinggal bersama teman atau keluarga.

“Kami pergi tanpa uang, makanan, minuman, atau bahkan pakaian,” kata Aziza Al-Harazin (65). Ia telah empat kali melarikan diri dari serangan Israel bersama 30 orang anggota keluarganya. “Kami menghabiskan lebih dari satu pekan tidur di jalanan sebelum akhirnya dapat mendirikan tenda,” ungkapnya.

“Kami pergi tanpa uang, makanan, minuman, atau bahkan pakaian,” kata Aziza Al-Harazin (65). Ia telah empat kali melarikan diri dari serangan Israel bersama 30 orang anggota keluarganya. “Kami menghabiskan lebih dari satu pekan tidur di jalanan sebelum akhirnya dapat mendirikan tenda,” ungkapnya.

Aziza dan pengungsi lainnya melarikan diri bukan hanya untuk menghindari serangan penjajah, melainkan juga karena Israel memerintahkan penduduk untuk melakukan ‘evakuasi’. Ini bermula pada tanggal 12 Oktober, saat militer Israel menjatuhkan selebaran yang memerintahkan semua orang di utara Wadi Gaza, di tengah jalur yang terkepung, untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam.

“Evakuasi ini demi keselamatan Anda sendiri. Anda akan dapat kembali ke Kota Gaza hanya jika ada pengumuman lain yang mengizinkannya. Jangan mendekati area pagar keamanan Negara Israel,” demikian pernyataan militer Israel dalam selebaran tersebut. Saat berita tentang perintah tersebut menyebar, kebingungan dan ketakutan mulai menyebar di antara penduduk daerah kantong yang terkepung.

Hanya dalam tiga pekan pertama, setidaknya satu dari setiap tiga orang di Gaza, atau 670.000 orang, telah melarikan diri dan berlindung di sekitar 220 tempat penampungan di Jalur Gaza yang hanya seluas 365 km persegi (141 mil persegi). Hal ini tidak mengherankan, mengingat Israel telah mengebom hampir seluruh lingkungan di Gaza utara hingga rata dengan tanah, hanya dalam tiga minggu pertama serangan.

Pada 4 November, hampir satu bulan agresi, diperkirakan 800.000 hingga satu juta orang (30–40% populasi) telah pindah ke selatan Jalur Gaza. Karena tidak ada bahan bakar yang diperbolehkan masuk ke Gaza, banyak dari orang-orang tersebut terpaksa mengungsi dengan berjalan kaki sambil mengangkat tangan atau memegang tanda pengenal dan bendera putih.

“Sangat mengerikan. Kami bisa mati saat sedang berjalan kaki demi mencari tempat yang aman,” kata Nadine Abdellatif, seorang anak perempuan Gaza yang berada dalam pelarian. Ia berjalan kaki bersama adik laki-lakinya dalam kelelahan, kehausan karena tidak ada air, dan ketakutan karena melihat banyak kematian dalam perjalanan mereka.

Bukan hanya Nadine, namun berbagai kesaksian dari mereka yang melakukan perjalanan tersebut mengatakan bahwa mereka melihat mayat-mayat di sepanjang jalan, yang oleh militer Israel telah ditetapkan sebagai “rute aman”. Maryam Abu Daqqa, seorang perempuan jurnalis di Gaza, turut merekam peristiwa yang menandai awal-awal pelarian penduduk Gaza ini.

“Anda melihat tank dan tentara mereka. Orang-orang mengacungkan kartu identitas, tangan, dan bendera putih agar bisa masuk melalui jalur aman ini, yang sama sekali bukan jalur aman.” kata Mariam Abu Daqqa di akun instagramnya.

Meski demikian, membawa bendera putih dalam pelarian tidak berarti luput dari serangan Israel. Pada awal Desember, Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania menyatakan bahwa pasukan Israel membakar rumah-rumah di Beit Lahia dan membunuh warga sipil yang mengibarkan bendera putih.

Tidak Ada Tempat yang Aman

Suhail, Jouly, dan Majd al-Souri, adalah tiga kakak beradik yang terbunuh pada 25 Oktober 2023 akibat serangan Israel saat mereka sedang berlindung di Gereja Saint Porphyrius karena mengira tempat itu akan aman. “Itu adalah tempat yang aman. Rumah Tuhan.” kata sang ayah Palestina yang berduka ketika menceritakan alasan mereka berlindung di gereja tua bersejarah.

Saint Porphyrius di Kota Tua Gaza dianggap sebagai gereja tertua ketiga di dunia. Dibangun pada tahun 425 M, bangunan ini menawarkan perlindungan bagi banyak warga Kristen dan Muslim di Gaza. Meski demikian, tidak ada tempat yang aman di Gaza. Pada permulaan agresi, orang-orang mencari perlindungan di tempat-tempat ibadah. Namun, setelah lebih dari enam bulan agresi berlalu, menjadi semakin jelas bahwa tempat ibadah bagi Israel bukanlah pengecualian dari sasaran mereka. Sebanyak 667 masjid dan 3 gereja di Gaza telah dihancurkan. Israel tidak memandang bulu dalam menyerang, baik itu rumah-rumah penduduk, rumah ibadah, kantor berita, ataupun sekolah tempat para pengungsi berlindung, semua tidak luput dari pengeboman.

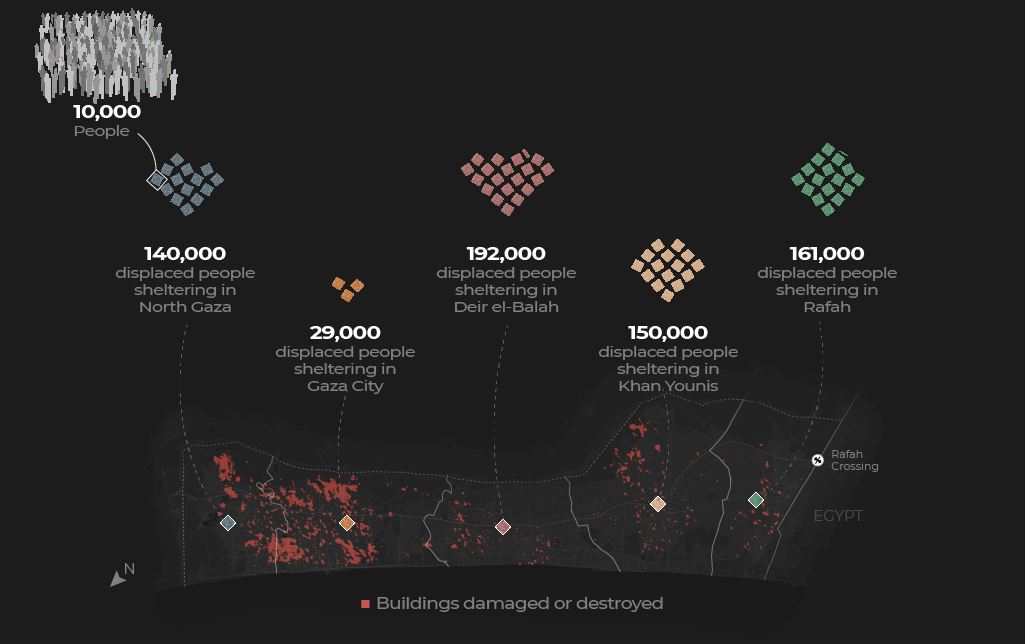

Pada awal Desember, militer Israel telah memperluas operasi daratnya ke Khan Younis di selatan, memaksa ratusan ribu orang kembali mengungsi. Dengan berkurangnya tempat berlindung, banyak orang tidak punya pilihan lain selain tidur di jalanan. Jumlah pengungsi yang tinggal di tempat penampungan saat itu telah melampaui 1,37 juta orang sehingga kondisi kehidupan menjadi semakin memprihatinkan. OCHA melaporkan bahwa tempat penampungan UNRWA penuh sesak dan memiliki kondisi sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan terjangkitnya infeksi dan penyakit.

Pada awal Januari, Menteri Kesehatan Palestina Mai al-Kaila mengatakan bahwa situasi pelayanan kesehatan di Gaza sangat buruk di tengah berlanjutnya agresi pasukan penjajahan Israel. Pada awal tahun 2024 atau hari ke-87 serangan, jumlah rumah sakit yang beroperasi telah anjlok dari 36 menjadi hanya sembilan. Al-Kaila mengungkapkan kondisi RS yang memprihatinkan di Gaza selatan, dengan kurangnya pasokan medis, obat-obatan, dan listrik.

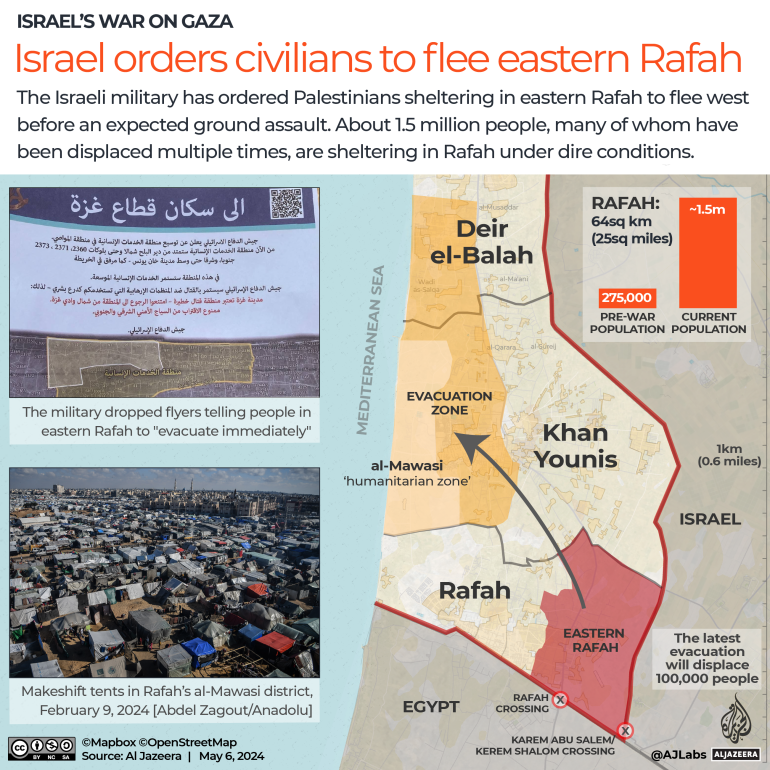

Pada Februari, serangan Israel yang terus berlangsung akhirnya mendesak penduduk Gaza untuk hidup berjejalan di Rafah, yang merupakan perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir. Kota ini biasanya dihuni oleh 280.000 orang. Namun, datangnya para pengungsi yang mencari perlindungan menyebabkan populasinya membengkak menjadi lebih dari 1,4 juta – sekitar tiga perempat dari populasi Gaza – dengan 600.000 di antaranya adalah anak-anak. Tenda-tenda pengungsian tampak memenuhi Rafah, kota dengan luas 64 kilometer persegi.

Di salah satu tenda, Seham yang berusia 50 tahun menceritakan bahwa ia telah melarikan diri sebanyak delapan kali sejak serangan Israel bermula pada 7 Oktober. Ia berasal dari utara Gaza, dan telah mengungsi sejak Israel menyerang rumahnya. Dengan membawa tiga cucunya yang masih berusia di bawah 1 tahun–bahkan salah satu cucunya saat itu masih berusia 25 hari hingga kini telah berusia lebih dari lima bulan. Seham harus terpisah dengan anak-anaknya karena menolak ikut mengungsi ke selatan.

“Mereka telah mengebom Rafah 10 kali selama kami di sini,” kata Seham, “serangan berlangsung setiap hari. Apa ada tempat yang aman? Mereka semua berbohong.”

Hampir 90% dari populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa kini telah berkali-kali menjadi pengungsi. Sebagian mengungsi empat hingga sepuluh kali, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mencari perlindungan. Meski demikian, tidak ada tempat yang aman karena Israel terus menargetkan tempat-tempat perlindungan.

Koordinator Bantuan Darurat PBB Martin Griffiths menggemakan apa yang dikatakan banyak orang di Gaza: “Tidak ada tempat yang aman di Gaza. Rumah sakit, tempat penampungan, kamp pengungsi, tidak ada yang selamat (dari serangan), termasuk anak-anak, petugas kesehatan, hingga petugas kemanusiaan. Pengabaian terang-terangan terhadap dasar kemanusiaan harus dihentikan. Perang harus dihentikan.”

Mendorong 1,4 juta Orang ke Al-Mawasi

Agresi telah berlangsung lebih dari tujuh bulan saat Israel meningkatkan serangannya di selatan Gaza dan kembali memerintahkan evakuasi penduduk pada awal Mei. Kali ini, Rafah yang merupakan harapan terakhir para pengungsi untuk berlindung menjadi target sasaran invasi darat Israel. Tentara Israel menyebarkan leaflet, menelepon, dan mengumumkan perintah evakuasi mereka di platform X. Kali ini, mereka memerintahkan para penghuni Rafah untuk berpindah ke Al-Mawasi di daerah pesisir dan menyebutkannya sebagai ‘zona kemanusiaan’, meskipun kenyataannya tidak ada tempat yang aman di Gaza. Menurut OCHA, perintah evakuasi ini memperluas total wilayah Gaza yang terkena perintah evakuasi menjadi 78 persen.

Sarah al-Jamal mengatakan ibunya menerima telepon dari tentara Israel pada Senin (6/5) pagi, mendesak keluarganya untuk mengungsi ke al-Mawasi.

“Saya menangis,” katanya, menjelaskan bahwa keluarganya tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena telah mengungsi beberapa kali selama perang.

Penghuni Rafah lainnya, Khader Al Belbesy menerima selebaran dalam bahasa Arab yang merinci “perluasan zona kemanusiaan di Gaza”.

“Saya bingung dan harus kembali mencari tempat (berlindung). Tidak ada transportasi, artinya saya akan pergi tanpa barang-barang,” kata ayah tiga anak ini kepada Al Jazeera.

Al-Mawasi merupakan wilayah kecil dan terpencil di Pantai Mediterania dengan lebar hanya sekitar 1 km (0,6 mil) dan panjang 14 km (8,7 mil). Wilayah ini adalah bukit pasir yang telah dipenuhi ratusan ribu orang yang telah mengungsi dan hanya memiliki sedikit atau tanpa layanan dasar sama sekali.

Ketua Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut usulan Israel sebagai rentetan bencana, dengan mengatakan: “Upaya untuk menjejalkan begitu banyak orang ke dalam wilayah kecil dengan infrastruktur minim atau layanan yang terbatas akan secara signifikan meningkatkan risiko terhadap kesehatan bagi orang-orang yang sudah terkena dampak.”

Badan pengungsi PBB UNRWA juga mengutuk pemindahan warga Palestina dari Rafah ke Al-Mawasi ini sebagai tindakan yang tidak manusiawi, karena tidak adanya jaringan air, infrastruktur, maupun saluran air limbah, dan sanitasi di wilayah tersebut.

Namun di sisi lain, 1,4 juta jiwa penduduk Palestina di Rafah yang telah berkali-kali terlantar dalam pelarian tidak memiliki pilihan lain selain kembali mengungsi. Bagi mereka, berupaya menghindarkan diri dari serangan Israel merupakan prioritas karena Israel tidak sedikitpun mengurangi agresinya. Setidaknya 18 warga Palestina terbunuh dan enam lainnya terluka hanya dalam rentang waktu 24 jam sejak Israel menargetkan Kota Rafah, Jalur Gaza selatan, pada Ahad (12/5).

Mayat dan korban luka dipindahkan ke Rumah Sakit Kuwait di Rafah yang menampung orang-orang yang mengungsi. Sejak awal perintah evakuasi Rafah pada 6 Mei hingga saat ini, diperkirakan 810.000 orang telah melarikan diri dari serangan Israel di Rafah dalam seminggu terakhir dan 100.000 lainnya melarikan diri dari utara Gaza yang masih terus menjadi target Israel. Sementara itu, setidaknya 35.456 orang terbunuh dan 79.476 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober.

“Kami Tidak Akan Pergi”

Pada 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati ‘Nakba’, sebuah kata dari bahasa Arab yang berarti ‘malapetaka’. Ini merupakan momen pertama dalam sejarah kelam bangsa Palestina hingga menjadi bangsa dengan pengungsi terbanyak di dunia. Pada 1948 saat Israel mendirikan negara di atas tanah bangsa Palestina, setidaknya 15.000 orang mengalami pembantaian, lebih dari 400 kota dan desa dihancurkan, serta sekitar 700.000 hingga satu juta orang Palestina menjadi pengungsi. Berawal dari peristiwa Nakba pula sejarah penjajahan Israel di Palestina dimulai hingga akhirnya Palestina terpecah menjadi wilayah jajahan 1948, Tepi Barat, dan Gaza.

Di Gaza, sebanyak lebih dari 70 persen penduduk atau sekitar 1,7 juta orang adalah pengungsi. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam atau di dekat delapan kamp pengungsi yang tersebar di Gaza. Kamp-kamp ini didirikan setelah Nakba 1948 dan masih terus dihuni oleh para penyintas Nakba bersama anak dan keturunan mereka karena penjajahan Israel membuat mereka tidak pernah bisa kembali ke kampung halaman.

Kini, 76 tahun setelah peristiwa Nakba, agresi genosida Israel di Gaza telah menorehkan sejarah baru pengungsian di Palestina. Amnesty International pada Rabu (15/5) mengatakan bahwa Israel memiliki catatan mengerikan dalam menggusur warga Palestina. Dalam siaran pers yang memperingati 76 tahun Nakba, Amnesty International mengatakan, “Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 150.000 warga Palestina terpaksa mengungsi dari Rafah, di Gaza selatan, ketika Israel mengintensifkan operasi darat dan udara di wilayah tersebut yang membahayakan ribuan nyawa sekaligus memblokir akses bantuan kemanusiaan yang penting.” Pernyataan tersebut menekankan bahwa sebagian besar dari mereka yang melarikan diri telah menjadi pengungsi beberapa kali akibat serangan Israel yang tiada henti selama tujuh bulan di Jalur Gaza.

Nenek Palestina berusia 90 tahun ini, baru berusia 15 tahun ketika ia menjadi penyintas Nakba 1948. Kini di usia senjanya, ia kembali mengungsi akibat agresi genosida di Gaza. Ia terpaksa berjalan kaki sejauh 5 km (3 mil) untuk pergi dari Kota Gaza ke Deir el-Balah di selatan pada awal serangan di bulan Oktober 2023.

Begitu pula yang dialami Abla Awadh, seorang nenek penyintas Nakba berusia 80 tahun. Saat peristiwa Nakba 1948, dia dan keluarganya dipaksa meninggalkan desa mereka, di wilayah 1948, ke Gaza. Kini, 76 tahun setelah Nakba, dia harus meninggalkan rumahnya lagi, meninggalkan Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza utara untuk menghindari serangan udara Israel. Ia harus berlindung bersama keluarganya yang terdiri atas beberapa generasi di sebuah tenda di Khan Yunis.

“(Saat Nakba 1948) Saya berumur lima tahun dan saya ingat pernah menjadi pengungsi. Keluarga kami membawa kami ke Gaza hanya berbekal tas mereka. Saya bersumpah situasi itu sama dengan apa yang terjadi pada hari ini,” kata Awad sambil duduk di luar tendanya di atas sebidang pasir.

“Saya masih seorang gadis kecil dan sekarang saya mengingat hal yang sama. Saya telah menyaksikan peperangan sejak usia lima tahun,” katanya. Di sekelilingnya, cucu-cucunya berlari mengelilinginya, dengan bermain-main, berlarian keluar-masuk tenda.

“Apa yang kami lakukan terhadap mereka? Setiap beberapa tahun sekali mereka mendatangkan Nakba baru kepada kami,” kata Awad sambil menangis. “Mereka mengusir kami dari rumah kami dan membawa kami ke Gaza. Sekarang kemana mereka akan mengirim kami? Ke Sinai? Kemana mereka akan membawa kami? Apakah mereka akan melemparkan kami ke laut, hingga mereka bisa beristirahat tanpa Gaza dan rakyat Palestina?” ujarnya.

Beberapa analis menyebutkan bahwa Israel sengaja memerintahkan evakuasi penduduk sebagai bagian dari upaya untuk mengosongkan tanah Gaza dari penduduknya. Pada 17 Oktober 2023, Institut Misgav untuk Keamanan Nasional dan Strategi Zionis, sebuah wadah pemikir Israel yang memiliki hubungan dengan pemerintah, menerbitkan sebuah makalah yang menyatakan bahwa kampanye militer saat ini menghadirkan “kesempatan unik dan langka untuk mengevakuasi seluruh Jalur Gaza”.

Sementara itu, sebuah dokumen yang bocor pada 13 Oktober, yang konon berasal dari Kementerian Intelijen Israel, mengusulkan relokasi permanen seluruh atau sebagian warga Palestina di Gaza melalui tiga langkah: mendirikan kota tenda di Mesir, menciptakan koridor kemanusiaan, dan membangun kota-kota di Gaza. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa relokasi tersebut “dapat memberikan hasil strategis yang positif dan bertahan lama.”

Namun nyatanya, tujuh bulan setelah serangan agresi genosida ini dimulai pada Oktober 2023, penjajah Israel masih tidak dapat mengusir rakyat Palestina. Dalam banyak sumber, kebanyakan penduduk Gaza tetap memilih untuk bertahan dan tidak meninggalkan tanah mereka.

“Demi Tuhan, kami tidak akan pergi,” senandung Maha, anak Palestina berusia 5 tahun, yang teguh dalam tekadnya untuk tidak pernah meninggalkan Gaza meskipun harus kelaparan dan terbunuh akibat kekejaman Israel.

Sementara itu di salah satu tenda di pengungsian Rafah, Aziza Al-Harazin mengatakan, “Saya menghabiskan seluruh hidup saya di sini. Saya dilahirkan di sini, bapak dan kakek saya juga lahir di sini, kami semua lahir di sini. Ke mana kami harus pergi? Kami tidak ingin pergi ke tempat lain. Kami ingin tinggal di tanah kami, di sini, apa pun yang terjadi.” (IHHU)

Sumber:

https://adararelief.com/palestina-dalam-gambar-januari-2024/

https://interactive.aljazeera.com/aje/2024/displacement-israel-war-on-gaza-no-safe-place/

https://www.#/20231208-israel-killing-civilians-raising-white-flags-rights-group-says/

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1405/Default.aspx

https://t.me/adararelief

***

Kunjungi situs resmi Adara Relief International

Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.

Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini

Baca juga artikel terbaru, klik di sini