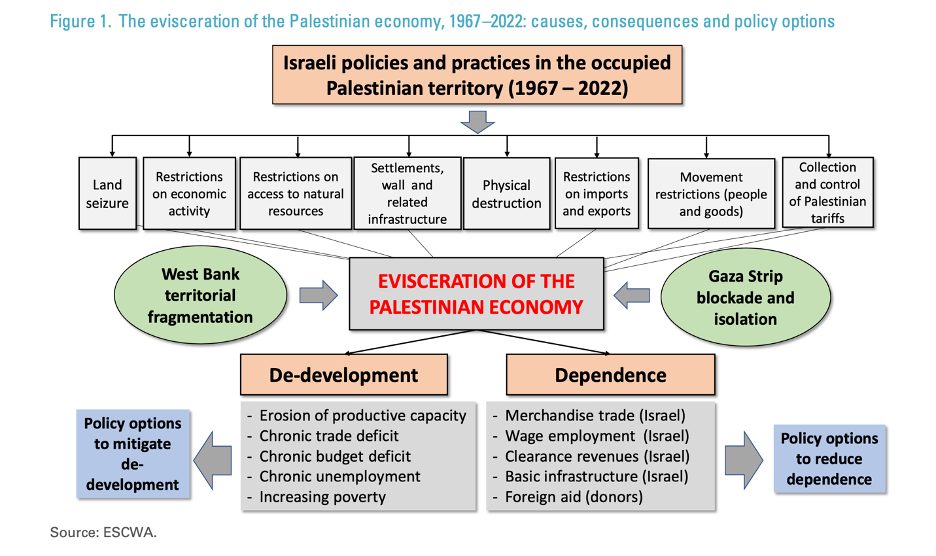

Ekonomi Palestina sangat bergantung pada Israel. Bukan karena wilayah itu tidak memiliki sumber daya, melainkan karena sumber daya yang mereka miliki dikuasai oleh penjajah. Sejak menguasai wilayah Palestina pada 1967, Israel secara sistematis telah menyusun dan menerapkan berbagai strategi dan aturan yang mempersulit pergerakan ekonomi Palestina hingga saat ini. Menurut studi yang dilakukan Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) pada 2022, kondisi penjajahan atas Palestina menciptakan matriks kontrol[1] melalui serangkaian strategi dan aturan yang membuat ekonomi wilayah itu tidak dapat beroperasi secara layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pada akhirnya hal ini membuat Palestina menjadi wilayah yang sangat membutuhkan bantuan internasional.

Menghancurkan Sektor Produktif dan Menciptakan Ketergantungan Perdagangan

Sebelum penjajahan, Palestina adalah tanah yang diolah oleh masyarakat yang memiliki peradaban tinggi, aktif, produktif, kreatif, bahkan berpendidikan. Palestina telah masuk ke dalam arus modernisasi yang telah terjadi di sebagian dunia pada saat itu. Pada awal abad ke-19, penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi maupun pertanian telah meningkatkan hasil pertanian Palestina secara signifikan. Palestina saat itu melakukan ekspor produk kapas, minyak zaitun, gandum, dan sabun, bahkan memonopoli ekspor komoditas tersebut ke Eropa hingga memberikan hasil yang signifikan bagi terkumpulnya modal baru yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan wilayahnya.[2]

Sektor pertanian yang produktif ini kemudian menjadi sasaran awal penjajahan Israel. Sejak mendirikan negara pada 1948, sementara Israel berupaya mempromosikan dirinya di seluruh dunia sebagai negara yang “membuat padang pasir berkembang”, para petani Palestina dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk percobaan yang menghabiskan banyak benih asli mereka serta sebagian besar tanah produktif mereka.

Kemudian pada periode 1967 hingga 1993, Pemerintah Israel–melalui otoritas militernya (khususnya Administrasi Sipil setelah 1981) di Tepi Barat (tidak termasuk Al-Quds [Yerusalem] Timur) dan Gaza[3] menerapkan serangkaian strategi dan praktik yang membatasi investasi swasta dan publik di wilayah Palestina yang diduduki guna mengurangi ruang lingkup kegiatan dan meminimalkan ruang ekonomi. Ini termasuk ratusan perintah militer yang mencakup keseluruhan aspek dari aktivitas ekonomi Palestina[4] yang dapat melindungi ekonomi Israel dari potensi persaingan dengan Palestina, mengubah wilayah Palestina menjadi ‘captive market’ bagi Israel, sembari mempertahankan harga yang murah untuk tenaga kerja Palestina.[5]

Satu bulan setelah pendudukan pada 1967, Israel memerintahkan semua bank yang beroperasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk ditutup (Perintah Militer no. 7). Hanya dua bank Arab yang kemudian diizinkan untuk dibuka kembali, dalam kondisi yang sangat ketat. Pada Januari 1985, Menteri Pertahanan Israel saat itu Yitzhak Rabin mengatakan, “Tidak akan ada pembangunan [di Tepi Barat dan Gaza] yang diprakarsai oleh Pemerintah Israel, dan tidak ada izin yang akan diberikan untuk memperluas pertanian atau industri [di sana], yang mungkin bersaing dengan Negara Israel”.[6] Israel juga menerapkan sistem izin dan lisensi yang rumit, yang memerlukan proses birokrasi yang panjang guna menghambat upaya Palestina untuk membuka bisnis baru atau memperluas bisnis yang sudah ada. Akibatnya, para petani kesulitan memasarkan produk mereka, baik ke pasar lokal maupun internasional. Pengiriman produk dari utara ke selatan di Tepi Barat juga menjadi sulit, terutama karena Israel memberlakukan penutupan jalan dan membatasi pergerakan komoditas.

Alhasil, tak lama setelah periode 1967, sektor pertanian Palestina terpukul keras. Pada 1965, sebelum pendudukan Israel, daerah budidaya pertanian yang diperkirakan seluas 2.435 km2 (Al-‘Aloul, K., 1987) turun menjadi 1.951 km2 pada 1980. Pada 1985, luas budidaya mencapai 1.735 km2, dan pada 1989 menjadi 1.706 km2 (UNCTAD, 1990). Rata-rata lahan pertanian aktual di Tepi Barat, antara tahun 1980 dan 1994 adalah 1.707 km2, berkurang 30% dari luas lahan pertanian pada tahun 1965.

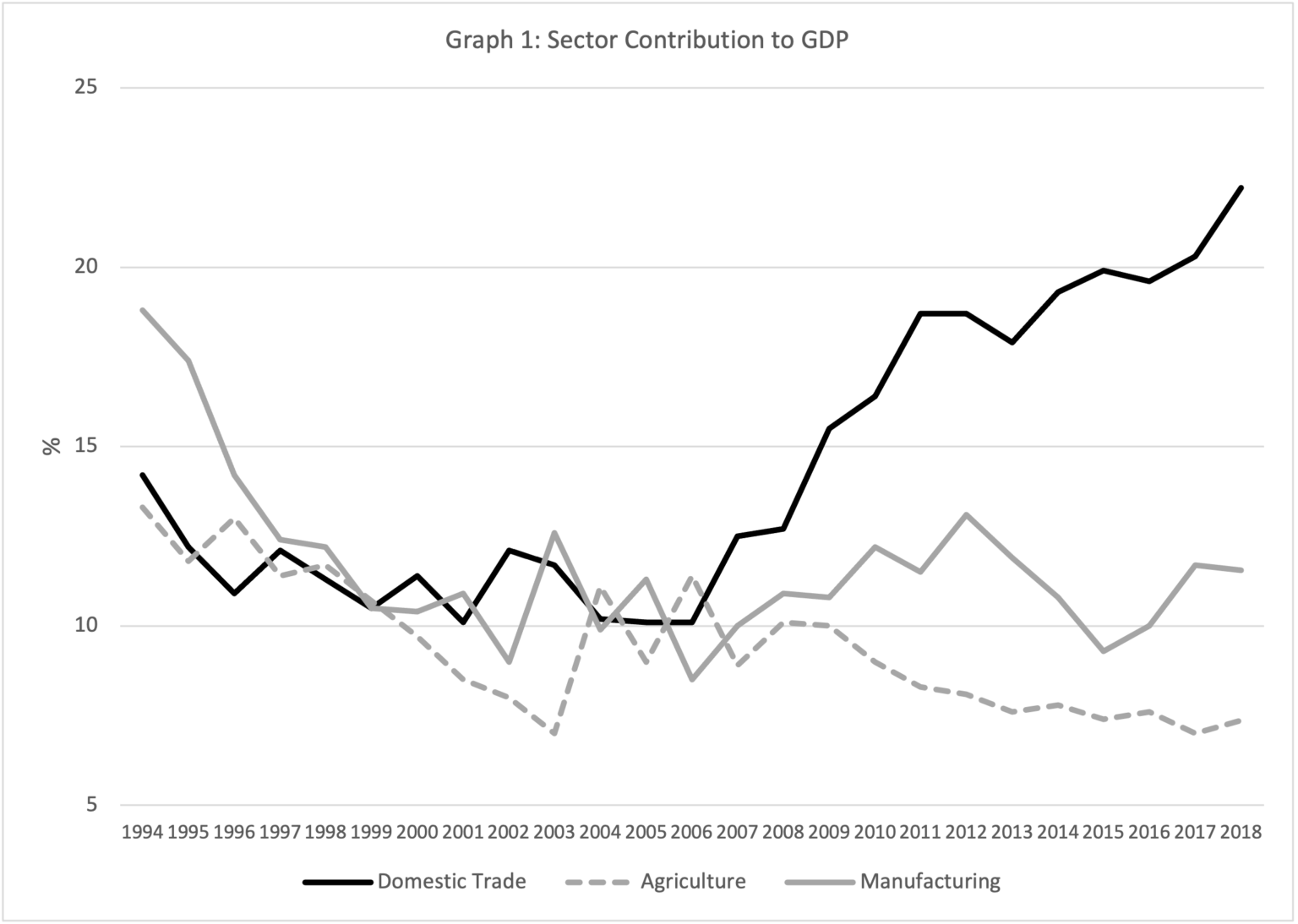

Hal tersebut mengakibatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) menurun drastis. Antara 1968/1970 dan 1983/1985 persentase kontribusi pertanian terhadap PDB keseluruhan di Tepi Barat turun dari 37,4–53,5% menjadi 18,5–25,4% (UNCTAD, 1990). Tenaga kerja yang terserap di sektor ini juga mengalami penurunan. Antara tahun 1969 dan 1985, angkatan kerja pertanian, sebagai persentase dari total angkatan kerja, turun dari 46% menjadi 27,4% (Kahan, D., 1987).

Lebih dari lima dekade kemudian hingga saat ini, para petani yang masih berupaya mempertahankan lahan mereka setiap harinya harus menghadapi serangan, baik dari tentara Israel maupun pemukim. Dengan adanya Tembok Apartheid, Israel telah merebut lebih banyak lagi tanah Palestina, secara efektif mencaplok tanah Tepi Barat ke dalam wilayah Israel. Sementara itu, terdapat lebih dari 270 permukiman ilegal dan pos terdepan di Tepi Barat dan Al-Quds Timur, dengan populasi pemukim sekitar 630.000 orang yang juga berperan aktif dalam menyerang para petani dan menghalangi akses mereka untuk dapat mengolah lahan.

Di Tepi Barat, penghancuran pertanian Palestina paling nyata terlihat dalam serangan sistematis pemukim Israel yang didukung oleh tentara, terutama selama musim panen zaitun. Pada Oktober 2022 saja, terhitung hampir 1.200 serangan digencarkan terhadap warga Palestina oleh pasukan pendudukan Israel dan pemukim Israel di seluruh Tepi Barat. Sebagian besar terjadi di Hebron, diikuti oleh Nablus dan kemudian Ramallah. Bentuk serangan termasuk perampasan tanah dengan kekerasan, kampanye penangkapan, perusakan lahan pertanian, dan penutupan kota yang mengakibatkan korban luka. Laporan juga menunjukkan bahwa serangan mencakup perusakan dan pencabutan sekitar 1.584 pohon zaitun oleh pemukim ilegal Yahudi, sebuah upaya yang secara sistematis telah mereka lakukan bertahun-tahun untuk mengancam pertanian dan kedaulatan pangan Palestina. Terhitung sejak 1967, sekitar 1 juta pohon zaitun telah dicabut oleh otoritas Israel.

Menurut Biro Pusat Statistik Palestina, pada 2003, sebanyak 45% penduduk Palestina bekerja di bidang pertanian, termasuk kehutanan dan perikanan. Namun, pada 2017, persentasenya turun menjadi 14 persen. Khusus di Tepi Barat, data menunjukkan 30% penduduk bekerja di sektor pertanian pada 2013, dan hanya 16 persen yang bertahan di industri pada 2017. Penyebab penurunan dramatis tersebut, adalah karena perintah penggusuran paksa Otoritas Israel, kekerasan pemukim, dan kontrol Israel atas sumber daya air mereka.

Dilihat dari distribusinya terhadap GDP, sektor pertanian dan manufaktur mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Apa yang menggantikan kedua sektor tersebut adalah sektor ‘perdagangan domestik’, yang mengacu pada pembelian dan penjualan barang eceran dan grosir, termasuk perdagangan dengan Israel. Dominasi perdagangan domestik dengan mengorbankan sektor produktif bukanlah hasil dari upaya kebijakan sadar oleh Otoritas Palestina (PA) atau hasil dari tata kelola pasar “laissez faire”. Sebaliknya, ini merupakan hasil nyata strategi pendudukan Israel, dan konsekuensi yang jelas dari ketergantungan ekonomi Palestina pada ekonomi Israel sejak 1967.[7] Menurut data Biro Statistik Palestina 2021, lebih dari 80% atau diperkirakan sekitar $2,93 miliar setiap tahunnya, Palestina harus membeli barang dari Israel, sementara Israel membeli barang senilai kurang dari $780 juta dari Palestina. Dengan demikian, Israel telah sukses menghancurkan sektor ekonomi produktif dan menggantikannya dengan ketergantungan perdagangan dengan Israel.

Fragmentasi Wilayah untuk Mengontrol Sumber Daya Alam dan Manusia

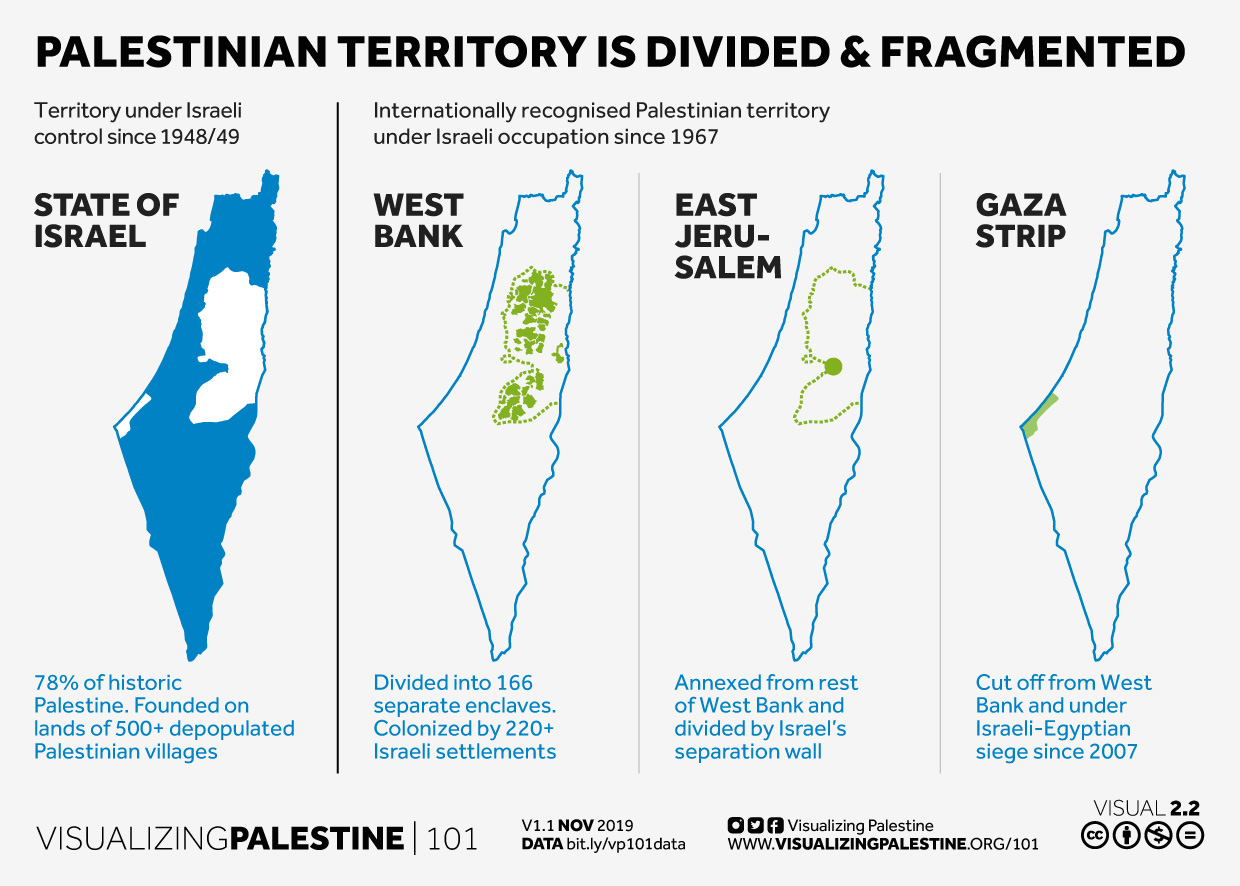

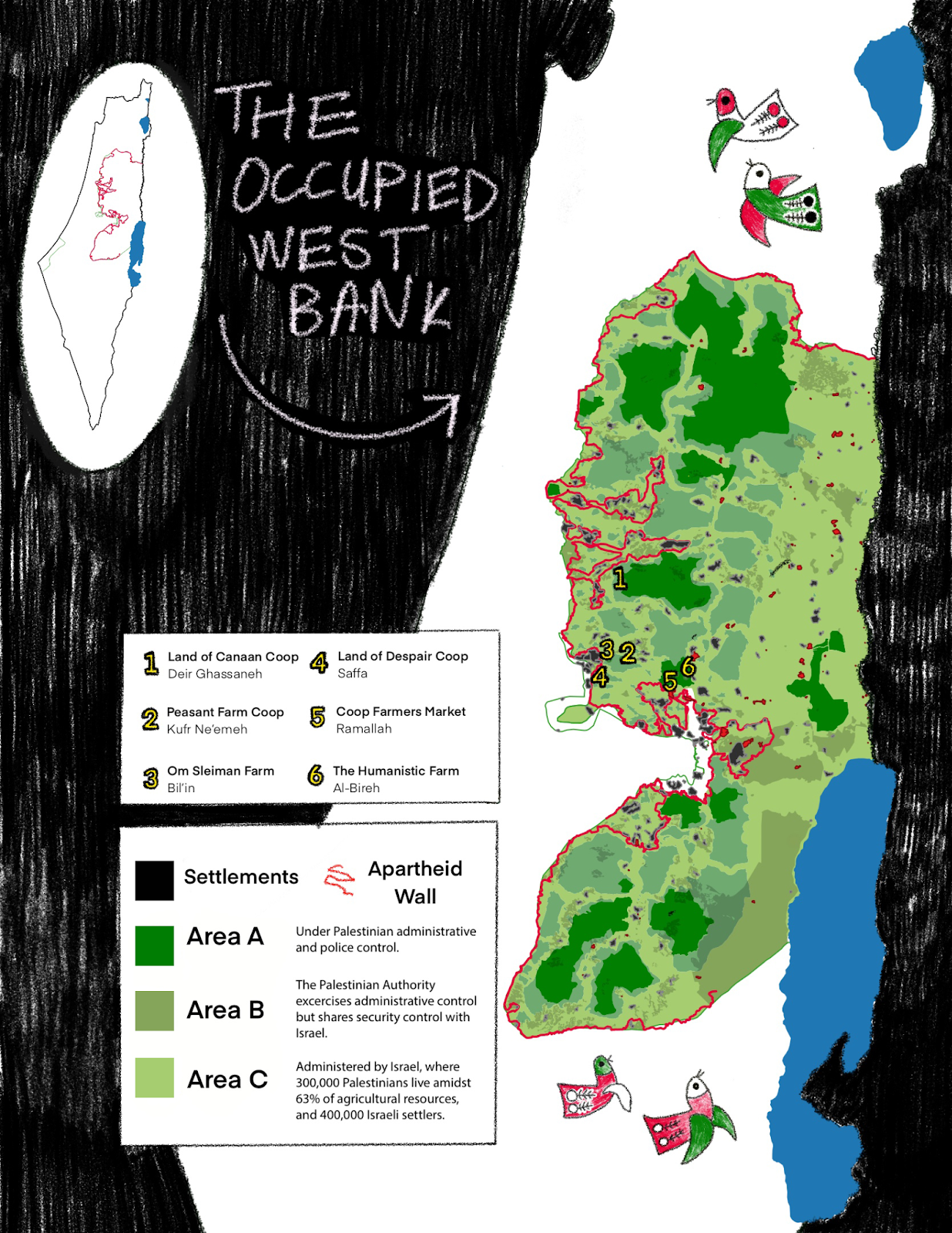

Fragmentasi administratif, politik, dan fisik dari Pemerintah Israel atas wilayah pendudukan Palestina telah berperan dalam memperkuat kendali Israel atas tanah dan sumber daya Palestina: Tepi Barat dibagi menjadi tiga wilayah A, B dan C; Al-Quds Timur menjadi satu wilayah tersendiri yang benar-benar terpisah dari wilayah lainnya; serta Jalur Gaza yang diblokade dan diisolasi.

Langkah-langkah yang digunakan oleh Israel untuk akuisisi dan kontrol langsung atas tanah adalah pencaplokan formal, deklarasi tanah sebagai tanah “negara”, penutupan area yang luas sebagai zona militer, penyitaan “properti yang tidak ada”, penyitaan untuk kebutuhan publik yang nyata, dan deklarasi tanah milik pribadi sebagai tanah masyarakat yang belum terdaftar. Selain itu, Israel mengontrol dan mengeksploitasi secara eksklusif sumber daya alam, termasuk akuifer air dan mata air, Laut Mati dan mineralnya, dan wilayah maritim Gaza, sekaligus mencegah hak Palestina untuk menggarap ladang gas Gaza serta membatasi wilayah perikanan di lepas pantai Gaza. Di sisi lain, permukiman Israel di Tepi Barat berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol sumber daya, membatasi pergerakan, dan menghambat pembangunan Palestina.[8]

Upaya agresif ini dilakukan pertama kali melalui berbagai perjanjian dengan kedok ‘upaya perdamaian’, yang terjadi pada periode 1993–1994. Perjanjian Oslo I mempertahankan perintah militer Israel yang berlaku sejak 1967, sedangkan Oslo II membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga area administratif, yaitu area A (sebesar 18%), B (22%), dan C (60%). Pembagian ini berdampak langsung terhadap ekonomi Palestina, terutama karena Area C yang merupakan wilayah terluas memiliki kekayaan alam terbanyak di Tepi Barat dan dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Sementara itu, Area A dan B, yang berada di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina (penuh atau sebagian), tidak bersebelahan secara teritorial dan terpecah, terisolasi, serta dikelilingi oleh Area C. Sumber daya air dan penggunaan lahan di Area C, bersama dengan perbatasan eksternal, perjalanan dan imigrasi, dan pendaftaran populasi, semuanya tetap berada di bawah kendali militer Israel.

Israel juga melakukan kontrol demografi melalui pendaftaran dan pembatasan tempat tinggal dan pergerakan, yang memecah-belah Palestina secara sosial. Pada September 1967, kurang dari empat bulan setelah pendudukan, Israel melakukan survei populasi dan membuat daftar populasi yang tetap berada di bawah kendalinya hingga hari ini. Pendaftaran tersebut dikonkretkan melalui kartu identitas Israel dan mencakup pendaftaran kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian, serta perubahan alamat/lokasi. Dengan menggunakan pendaftaran ini, Israel secara sepihak menentukan siapa yang diperbolehkan tinggal di wilayah penjajahan dan di bagian mana.

Kemudian pada 2002, Israel menerapkan strategi baru untuk memperkuat fragmentasi yang telah dilakukan sejak 1993, yaitu melalui pembangunan Tembok Apartheid. Tepatnya pada 23 Juni 2002, pemerintah Israel mengesahkan sebuah rencana untuk membangun sebuah ‘tembok keamanan’ sepanjang Tepi Barat. Pada 2003, panjang tembok telah mencapai 143 kilometer dari struktur kolosal yang diproyeksikan akan membentang sepanjang 712 kilometer.

Bertentangan dengan dalih pembangunannya yang dikatakan untuk menjaga keamanan, wilayah pembangunan tembok melenceng jauh dari Garis Hijau, dengan 85% berada di wilayah Tepi Barat. Garis Hijau merupakan penanda perbatasan antara wilayah Palestina dengan Israel (Palestina yang dijajah). Oleh karena itu, dua tahun kemudian, pada 2004, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa tembok Israel di Tepi Barat yang diduduki dan di Al-Quds Timur adalah ilegal. Pada 2022, PBB memperkirakan bahwa sekitar 65% dari rencana pembangunan tersebut telah selesai.

Tujuan sesungguhnya dari pembangunan tembok adalah untuk membatasi pergerakan barang dan orang sehingga sektor ekonomi di Tepi Barat semakin melambat. Bank Dunia memperkirakan pada 2013 bahwa pembatasan pergerakan akibat tembok apartheid telah merugikan ekonomi Palestina sebesar $3,4 milyar per tahun. Akses ke lokasi pekerjaan di “Israel” yang pernah menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat perbatasan telah sangat berkurang. Pendapatan dari perdagangan dan manufaktur turun drastis, karena berkurangnya pembelian oleh pekerja yang sebelumnya bekerja di Israel. Pembatasan perjalanan juga membatasi pelanggan untuk mengakses pasar lain, sementara produsen dan pekerja pertanian tidak dapat secara teratur mengangkut barang ke pasar di tempat lain di Tepi Barat.

Mengontrol Tarif dan Pajak untuk Mengendalikan Ekonomi dan Penyediaan Infrastruktur

Setelah menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 1967, Israel mengintegrasikan pasar mereka ke dalam miliknya sendiri. Ekonomi Israel pada saat itu sekitar sepuluh kali ukuran ekonomi Palestina, diversifikasi produknya jauh lebih besar, dan pangsa PDB sektor manufaktur lebih dari empat kali lebih besar. Secara analisis teori maupun empiris, kondisi ini seharusnya dapat memberi keuntungan bagi ekonomi Palestina melalui peningkatan permintaan, difusi teknologi dan pengetahuan, serta efek aglomerasi. Meski demikian, hal ini tidak pernah terjadi. Implementasi pengintegrasian ekonomi bagi Israel bukanlah memberlakukan kebijakan yang sama antara pasar Israel dan Palestina, melainkan menjadi legitimasi kontrol Israel atas Palestina melalui berbagai aturan dan strategi yang jauh berbeda dengan apa yang mereka terapkan di Israel.

Segera, setelah pendudukan pada 1967, Israel memberlakukan pengaturan perdagangan serikat kebiasaan yang menaikkan tarif sekitar empat kali lipat (Kamar Dagang Jerman-Arab 1995: 57) di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Peningkatan tarif ini mengakibatkan biaya produksi manufaktur dan industri di Palestina menjadi tinggi dan kalah bersaing dengan wilayah sekitarnya seperti Yordania, dan terutama Israel. Demikian pula, harga produk pertanian, obat-obatan, dan sepatu di Yordania lebih rendah daripada di Palestina, sebagian karena perbedaan harga input impor.

Faktor lain yang juga menyebabkan melonjaknya biaya produksi di Palestina adalah karena harga upah yang tinggi akibat distorsi di pasar tenaga kerja yang diciptakan oleh perekrutan pekerja Palestina untuk bekerja dari hari ke hari di Israel. Praktik ini telah dimulai sejak awal pendudukan dan terus meningkat bahkan mencapai hampir angka sepertiga dari seluruh angkatan kerja Palestina pada 1990-an (UNCTAD 1998: 47). Seiring dengan perubahan drastis ini, Israel juga menerapkan banyak hambatan non-tarif atas pasar Palestina, sehingga menghasilkan pengalihan perdagangan besar-besaran dari negara-negara Arab tetangga dan seluruh dunia menuju pasar Israel.

Integrasi paksa ekonomi Palestina ke Israel juga sangat terkait dengan pemasukan pajak dari Palestina ke Israel, yang dilakukan melalui tiga sumber. Pertama, warga Palestina membayar PPN dan bea masuk atas produk yang diimpor dari Israel. Diperkirakan setengah dari pajak yang dibayarkan oleh orang Palestina di Wilayah Pendudukan masuk ke kas Israel dengan cara ini (Fischer et al. 1994: 120). Sumber kedua adalah pajak penghasilan dan kontribusi jaminan sosial yang dibayarkan oleh warga Palestina yang bekerja di Israel. Adapun yang ketiga, yaitu pendapatan yang diterima Israel karena mata uangnya dijadikan alat pembayaran yang sah di Wilayah Pendudukan Palestina. Total transfer sumber daya ini besar, dan menurut beberapa perkiraan telah mencapai, pada tahun tertentu, dari 15 persen menjadi seperempat GNP Palestina (Kubursi dan Naqib, 2008).

Pendapatan yang diperoleh Israel atas pajak Palestina ini kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Israel untuk meningkatkan infrastruktur wilayah mereka sendiri sehingga menghasilkan gap yang sangat jauh dengan infrastruktur di Tepi Barat dan Gaza yang tidak memperoleh penghasilan pajak atas aktivitas ekonomi di wilayahnya. Kondisi ini menyebabkan fragmentasi pasar yang signifikan dan menghambat spesialisasi serta realisasi skala ekonomi yang penting bagi perekonomian kecil untuk dapat bersaing. Pada akhirnya ini memastikan ketergantungan ekonomi maupun penyediaan infrastruktur jangka panjang Palestina kepada Israel.

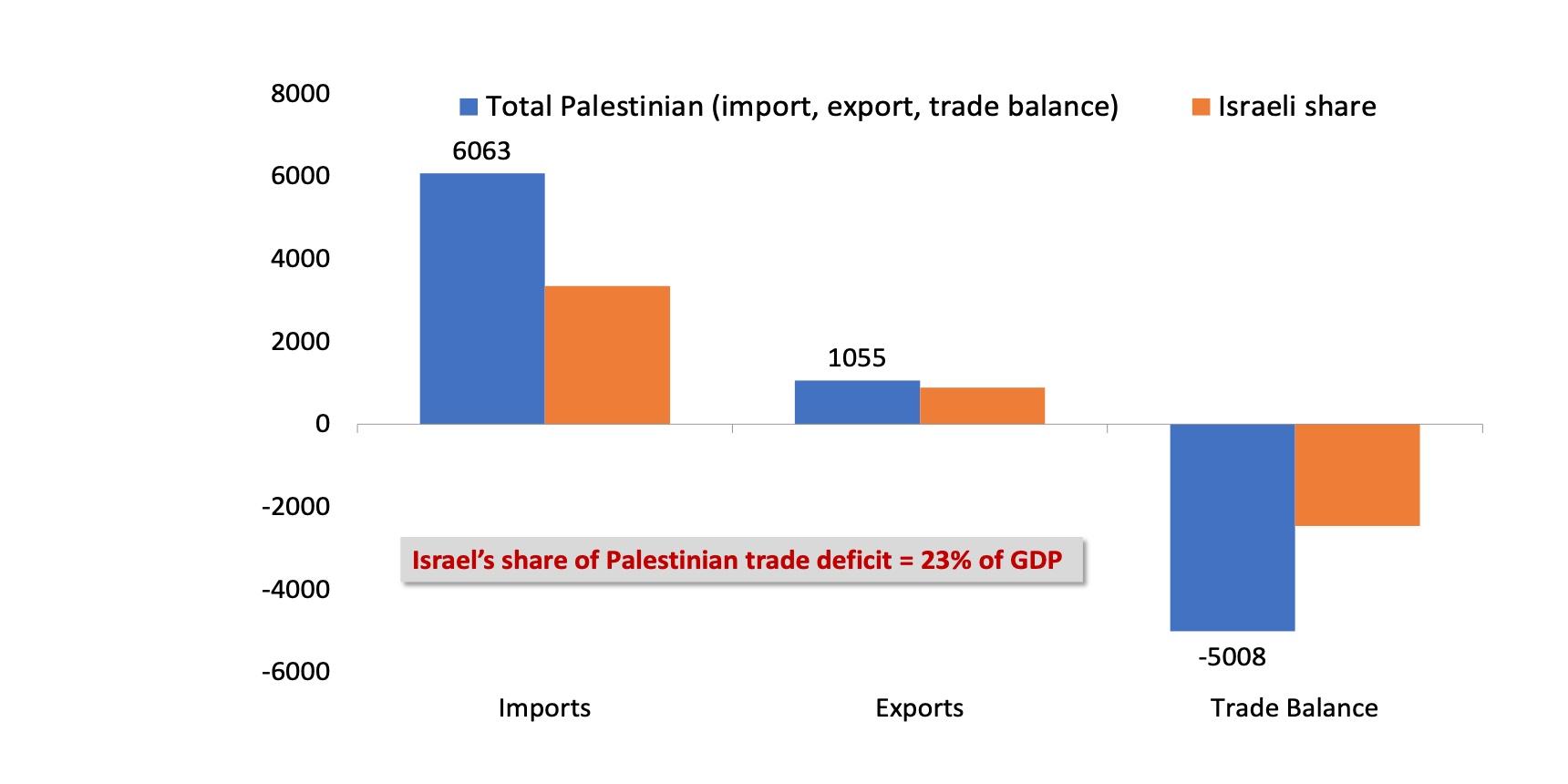

Pada 2020, defisit neraca perdagangan struktural utama berkembang, dengan nilai impor Palestina (diperkirakan mencapai $6,06 miliar) adalah enam kali nilai ekspor (sebesar $1,06 miliar), menghasilkan total defisit perdagangan lebih dari $5 miliar, atau 32 persen dari PDB. Selain itu, 49 persen dari total defisit perdagangan Otoritas Palestina tahun itu adalah dengan Israel, menyumbang 23 persen dari PDB Palestina.

Kehancuran Ekonomi dan Ketergantungan pada Bantuan Internasional

Perkembangan di bidang fiskal, perdagangan, dan produksi sejak awal penjajahan Israel atas Palestina telah berperan dalam mengakibatkan kondisi sosial ekonomi wilayah pendudukan itu semakin memburuk. Dampak penjajahan yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun sejak Nakba 1948 semakin diperparah oleh perang di Ukraina, pemulihan yang lambat dari agresi Mei 2021 dan Agustus 2022 di Gaza, peningkatan kekerasan di Tepi Barat, dan dampak berkelanjutan pandemi COVID-19.

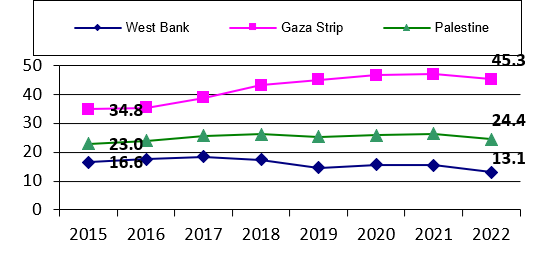

Kehancuran ekonomi Palestina tidak terelakkan lagi, yang tercermin dari data tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kerawanan pangan. Tingkat pertumbuhan PDB riil di wilayah Palestina turun dari 7,0% pada 2021 menjadi 3,9%, year-on-year (y-o-y), pada 2022. Seperempat warga Palestina menganggur (45,3% di Jalur Gaza dan 13,1% di Tepi Barat). Pengangguran kaum muda pada 2022 mencapai 34,9% (lebih dari 20% di Tepi Barat dan 61,1% di Gaza).

Sementara itu, sebanyak 36% penduduk Palestina hidup di bawah garis kemiskinan, dengan tingkat kerawanan pangan melonjak dari 9% menjadi 23% di Tepi Barat, dan dari 50% menjadi 53% di Gaza. Perang Ukraina telah banyak membawa dampak pada kenaikan harga bahan pangan di Palestina. Dalam satu tahun, harga tepung gandum meningkat hingga 33,7% (November 2021–2022), diikuti oleh kenaikan harga minyak dan beras. Padahal, komoditas tersebut merupakan komoditas pangan mendasar yang menjadi kebutuhan pokok warga Palestina.

Pada September 2022, Tim Kemanusiaan PBB (HCT) memperkirakan bahwa sekitar 2,1 juta warga Palestina di seluruh wilayah membutuhkan beberapa bentuk bantuan kemanusiaan, dengan sasaran 64 persen atau 1,3 juta di antaranya adalah orang yang tinggal di Gaza. Termasuk di antara kelompok yang paling membutuhkan adalah 1,4 juta pengungsi, 900,000 anak-anak, serta 800,000 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sangat mengandalkan pada bantuan internasional.

Ketahanan pangan merupakan sektor utama dan paling mendasar yang membutuhkan intervensi bantuan kemanusiaan di Palestina. Menurut WFP, tingkat kerawanan pangan yang tinggi secara spesifik di Palestina mendampak kalangan perempuan. Sebanyak 36% keluarga yang dikepalai oleh perempuan mengalami kerawanan pangan, bahkan di Jalur Gaza angka tersebut mencapai 63,3%. Bulan ini, krisis pendanaan memaksa WFP untuk mengurangi nilai bantuan tunai sekitar 20 persen, menjadi US$10,3 per orang. WFP membutuhkan US$51 juta untuk terus memberikan bantuan makanan yang menyelamatkan nyawa warga Palestina yang rentan.

Ihdal Husnayain, S. E., M. Si. Han

Penulis merupakan anggota Departemen Resource Development and Mobilization Adara Relief International yang mengkaji tentang realita anak dan perempuan Palestina. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UI dan telah menempuh pendidikan masternya di Universitas Pertahanan Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdelnour, Tartir, dan Zurayk (2012). Farming Palestine for Freedom. Diakses pada 9 Juni 2023 dalam https://al-shabaka.org/briefs/farming-palestine-freedom-policy-brief/

Butterfield, dkk (2000). Impacts of Water and Export Market Restrictions on Palestinian Agriculture. diakses dalam https://socialsciences.mcmaster.ca/kubursi/ebooks/water.htm

ESCWA (2021). Mapping Israel’s Policies and Practices and their Economic Repercussions in the Occupied Palestinian Territory. Diakses pada 8 Juni 2023 dari http://www.unescwa.org/publications/mapping-israel-policies-economic-repercussions-occupied-palestinian-territory

ESCWA (2022). Countering economic dependence and de-development in the occupied Palestinian territory. Diakses pada 5 Juni 2023 dari http://www.unescwa.org/publications/palestine-economic-dependency-development

Fitriyah (2023). Palestina Abad 19: “Bagaimana Mungkin Ia Tanah Tak Bertuan”. Diakses pada 9 Juni 2023 dari https://adararelief.com/palestina-abad-19-bagaimana-mungkin-ia-tanah-tak-bertuan/

Kubursi dan Naqib (2002). Economic Aspects of the Palestinian-Israeli Conflict, The Collapse of the Oslo Accord. World Institute for Economic Research, Discussion Paper No. 100/2002.

Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory (2022). Diakses pada 8 Juni 2023 dari

ttps://unctad.org/system/files/official-document/tdbex72d2_en.pdf

Sansour dan Tartir (2014). Palestinian Farmers: A Last Stronghold of Resistance. Diakses pada 9 Juni 2023 dari https://al-shabaka.org/briefs/palestinian-farmers-a-last-stronghold-of-resistance/#easy-footnote-bottom-3-3996

Shikaki (2021). The Demise of Palestinian Productive Sectors: Internal Trade as a Microcosm of the Impact of Occupation. Diakses pada 9 Juni 2023 dalam https://al-shabaka.org/briefs/demise-of-palestinian-productive-sectors/

The Palestinian Economy Remains Vulnerable Amid Socio-Political Instability (2023). Diakses pada 8 Juni 2023 dalam https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/02/the-palestinian-economy-remains-vulnerable-amid-socio-political-instability

WFP operations in Palestine risk suspension due to funding shortfall (2023). Diakses pada 8 Juni 2023 dari https://www.wfp.org/news/wfp-operations-palestine-risk-suspension-due-funding-shortfall

Why is the humanitarian situation for Palestinians worsening? (2023), Diakses pada 9 Juni 2023, dari https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2023/6/6/why-is-the-humanitarian-situation-for-palestinians-worsening

- “Matriks kontrol” adalah istilah yang diciptakan oleh aktivis politik Israel dan penulis Jeff Halper. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian kebijakan dan praktik Israel yang rumit yang dirancang dan diterapkan oleh militer Israel untuk mengendalikan semua aspek kehidupan Palestina di wilayah Palestina yang diduduki. Untuk lebih lanjut tentang ini, lihat dua artikel berikut: Halper, 2000; Halper, 2009. ESCWA menggunakan istilah “matriks kontrol dan dominasi” pada tahun 2022 ketika menjelaskan kebijakan dan praktik Israel dalam versi terbaru yang diciptakan oleh Halper dan untuk menekankan dimensi penindasan/dominasi pendudukan. Untuk informasi lebih lanjut tentang ini, lihat ESCWA, 2022. ↑

- Baca lebih lanjut dalam “Palestina Abad 19: Bagaimana Mungkin Ia Tanah Tak Bertuan”, diakses dalam https://adararelief.com/palestina-abad-19-bagaimana-mungkin-ia-tanah-tak-bertuan/ ↑

- Administrasi Sipil didirikan pada tahun 1981 atas perintah militer sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan Israel dan dijalankan oleh sebuah unit yang disebut “Koordinator Urusan Pemerintah di Wilayah (COGAT). Sebelum 1994 dan Kesepakatan Oslo, COGAT merupakan pengatur di semua wilayah Palestina yang diduduki. Saat ini mengawasi semua urusan sipil untuk pemukim Israel Yahudi dan penduduk Palestina di Area C Tepi Barat, serta beberapa urusan administrasi untuk warga Palestina yang tinggal di daerah lain di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan terutama bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin perjalanan dari Tepi Barat dan Gaza ke Israel dan di dalam Tepi Barat dan izin kerja bagi warga Palestina yang memasuki Israel untuk bekerja, selain semua jenis izin konstruksi atau penghancuran pemukiman Israel di Area C. Untuk lebih lanjut tentang ini, lihat Arnon dkk, 1997 , P. 6. ↑

- Untuk daftar lengkap perintah militer yang dikeluarkan selama periode ini, lihat Handel, 2009. Lihat juga Rabah dkk., 1995. ↑

- Lihat Kleiman, 1999, hal. 247. ↑

- Jerusalem Post, 15 Februari 1985; dan Human Rights Watch, 2021a. ↑

- Lihat “The Demise of Palestinian Productive Sectors: Internal Trade as a Microcosm of the Impact of Occupation”, 2021, diakses dalam https://al-shabaka.org/briefs/demise-of-palestinian-productive-sectors/ ↑

- “Mapping Israel’s Policies and Practices and their Economic Repercussions in the Occupied Palestinian Territory”, ESCWA, 2021 ↑

***

Kunjungi situs resmi Adara Relief International

Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.

Baca berita harian kemanusiaan, klik di dini

Baca juga artikel terbaru, klik di sini